2012年10月26日 [その他(映画紹介)]

今回は久々に映画評と書評です。先日の上京時に鑑賞したポーランド映画『ソハの地下水道』と、ポーランドの元大統領ヴォイチェフ・ヤルゼルスキの回想録『ポーランドを生きる』について。内容について触れている箇所がありますので、まだ映画を御覧になっていない方は、くれぐれもご注意ください。

画像は公式サイトより。

『ソハの地下水道』は、2011年に製作されたアグニェシカ・ホランド監督(女性)によるポーランドとドイツ、カナダの合作映画です。東欧の現代史や第二次大戦史に関心のある人なら、ポーランド映画でタイトルが「地下水道」となれば、アンジェイ・ワイダ監督の『地下水道』を連想されるかと思いますが(私も敢えて下調べをせずに観に行ったので、そう思っていました)、この作品の舞台は1944年のワルシャワではなく、1943年のルヴフです。

ルヴフとは、独ソ戦ゲーマーにはおなじみの「リヴォフ」のことで、1939年の独ソ不可侵条約に付随するポーランドの領土分割でソ連領ウクライナに編入されて以降、ポーランド語のルヴフではなくソ連式のリヴォフと呼ばれるようになりました(ちなみにドイツ式だとレンベルクとなります)。1991年のソ連崩壊後は、ウクライナ式にリヴィウと呼ばれています。

ソ連軍がリヴォフを「解放」したのは、1944年7月26日で、その前年の1943年にはドイツの軍政統治下にありました。映画の主人公レオポルド・ソハは、ドイツ軍とその手下である親独ウクライナ人に支配されたルヴフ在住のポーランド人で、地下水道の修理職人として働く傍ら、低収入を補う為に窃盗や詐欺などで小銭を稼ぐ生活を送っていた、実在の人物です。映画自体も、作品としての完成度を高めるために多少の脚色や事実関係の修正はありますが、大筋では史実に基づいて作られています。

第二次世界大戦勃発当時のポーランドには、ユダヤ人の国民が多数居住しており、ルヴフでもそれは同じでした。そして、ドイツ軍の占領下でユダヤ人に対する迫害と虐殺が本格化すると、ユダヤ系であることを示す腕章を身につけさせられたユダヤ人市民の一部は、身を隠す場所を求めて同市の地下水道に逃れ、そこで偶然にも、窃盗品を隠していたソハとその仲間と遭遇します。

非ユダヤ系のポーランド人であるソハは、同じ境遇にある多くのポーランド人と同様、内心ではユダヤ人を嫌っており、最初は「隠れ場所を案内してやるから相応の金を寄越せ」とユダヤ人グループに要求します。避難民のユダヤ人グループは、善良な市民だけでなく、いろんな意味で強欲な人間も一定数おり、彼らとソハは事あるごとに衝突しますが、やがて両者の関係に変化をもたらす出来事が発生し、ソハは自分や家族を危険に晒すことを承知で、地下水道に隠れるユダヤ人避難民への援助に深入りしていくことになります。

以前の記事で紹介したワイダ監督の『カティン』と同様、この作品もわかりやすい善悪の構図で物語を作るのではなく、様々な考えと立場の人間を複雑に交錯させる形で、ストーリーを紡いでいます。そして、主人公ソハをはじめ、善人とも悪人とも言えないような独特のキャラクターが、迫害の被害者であるユダヤ人避難民の側にも数多く含まれており、ドイツのユダヤ人迫害に対して冷淡な態度をとるポーランド人、という非常にデリケートな歴史上の事実が、ポーランド人監督ならではの視点で巧みに描かれています。

主人公ソハは、結果的には後世から「善行」とされる行動をとることになりますが、それはあくまで「成り行き」のことであって、同様の境遇で逆の行動をとった人間も実際には多かったはずです。歴史を長く学んでいると、いわゆる「善行」や「悪行」は最初から「善人」や「悪人」によってなされるのではなく、歴史のうねりに翻弄される中での偶然や巡り合わせによって、突然あらわれた深い地表の裂け目のどちらの側に立っているかが変わるという不条理を数多く知ることになります。一人一人の人間の本質とは、極限状態に置かれた時に初めて露呈するというのは、ある意味では正しいと思いますが、同じ人物が同様の境遇で常に同じ行動をとるかと言えば、おそらくそうではないだろうと私は考えます。

ホロコーストに関連して「結果的に善行を為した人物」といえば、スピルバーグ監督作品『シンドラーのリスト』の主人公オスカー・シンドラーもそうでした。ソハやシンドラーが「結果的に善行を為す」ことができたのは、彼らの内面に多少の「悪」が含まれていたからで、もし彼らが完全なる善人であったなら、ドイツ軍のユダヤ人迫害に正面から抗議して、即座に射殺されていた可能性が高いと考えられます。「適度に悪を含む人間の方が、結果的に善行を為す」とは、確かに皮肉な見方ではあり、これを一般化できるかどうかについては多少の迷いはありますが、しかし歴史をひもとけば、こうした「多色刷りのグレー」(白と黒だけで作られる単調なグレーではなく、赤、青、黄の色を混ぜて作られる深みのあるグレー)とも言うべき事例は、数限りなく存在したように思われます。

映画『ソハの地下水道』予告編

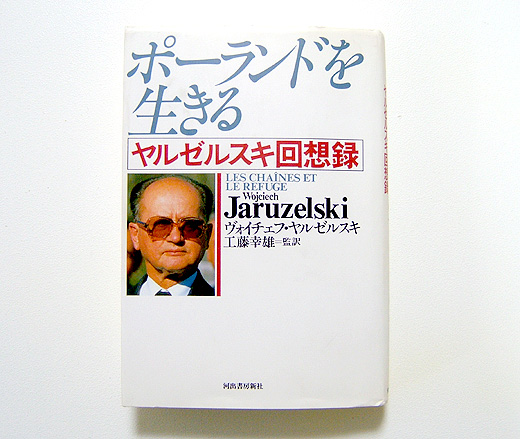

もう一つ、ヤルゼルスキ元大統領の回想『ポーランドを生きる』は、ソ連崩壊翌年の1992年にまずフランスで刊行され、日本語版は1994年に河出書房新社より出版されました。ポーランドのヤルゼルスキ大統領といえば、中学生時代にテレビニュースで見た「黒いサングラスをかけた高圧的な政治家」というイメージが強く、ポーランドの民主化運動で重要な役割を担ったレフ・ワレサ(ポーランド語読みではワウェンサ)議長の自主管理労組「連帯」を弾圧した冷酷な国家指導者という認識を、長らく持ち続けていました。

東西冷戦が崩壊した直後に刊行されたこの回想録では、ポーランドの共産主義政府のトップとして自分が果たした役割についての「自己弁護」のような要素が多く、記述内容をそのまま鵜呑みにはできない部分も多いと言えます。従って私は「歴史書」としてこの本を評価しているわけではなく、著者も冒頭で「これは厳密な意味での史実ではなく、個人的な追想の断片である」と断り書きを入れています。誰かがある本を肯定的に評価すると、その本の内容全てを「鵜呑みにしている」と早合点する人もいますが、一冊の本の価値を評価する基準は複数あり、本来は「★いくつ」といった単純評価が可能だとは考えるべきではないでしょう。

話をヤルゼルスキに戻すと、彼はポーランドが独立を回復した直後の1923年に、裕福なポーランド貴族の家庭に生まれ、ワルシャワ郊外にあるカトリック修道会の寄宿学校で学びます。しかし、彼がまだ16歳だった1939年に、前述の独ソ両国によるポーランド分割という出来事が発生し、ソ連側に併合された場所に避難していた彼の一家は、独ソ開戦前に鉄道でシベリアに強制移住させられます。後年、ヤルゼルスキはソ連邦最後のソ連共産党書記長となるゴルバチョフに、「カティンの森事件」の再調査とソ連側の責任を認めさせることになりますが、この強制移住についての詳細な記述は、ソ連側が「併合地」に住むポーランド人をどんな方法でシベリア送りにしたのか、酷寒の地に送られたポーランド人がどれほど悲惨な生活に直面したのかをうかがい知ることのできる、貴重な証言の一つです。

裕福な地主であった父が逮捕された後、ヤルゼルスキの一家はリトアニアからシベリアへと向かう鉄道の途上で独ソ開戦(1941年6月22日)を知らされます。ポーランド人たちは「戦争で列車が必要になるから、我々は降ろされて釈放されるかもしれない」と淡い期待を抱きますが、列車は何事も無かったかのように東へと出発し、ヤルゼルスキとその家族は約一か月間、シベリアに向かう鉄道で揺られ続けた後、モンゴル北西のビイスクという町に到着。そして、同地の森林で労働に従事していた18歳のヤルゼルスキは、ソ連領内にいるポーランド人から成る「義勇兵部隊」が編成されると聞き、地元のソ連当局に志願しますが、まったく相手にされず、ウワディスワフ・アンデルス准将を司令官とする「ポーランド東部軍」に参加する機会を逸してしまいます。

このアンデルスの「ポーランド東部軍」は、1942年夏に米英ソ三国の軍隊が駐留するイランに移動した後、北アフリカとイタリアでドイツ軍と戦う「ポーランド第2軍団」へと再編成されますが、基本的にはソ連政府ではなく、ロンドンに樹立された親イギリスのポーランド亡命政府に従う組織でした。そして、1943年の「カティンの森事件」発覚を機にソ連政府とポーランド亡命政府の関係が急激に悪化すると、ソ連側は改めて、自国にいるポーランド人で「親ソ派のポーランド人義勇兵部隊」を創設する計画を作成し、アンデルスの部隊に参加し損ねたヤルゼルスキは、こちらの部隊への参加を認められます。

この辺りの「ポーランド義勇兵部隊」をめぐる込み入った話は、『歴史群像』誌第99号所収の記事「第二次大戦ポーランド戦史」で詳しく解説しましたが、いずれにせよ本人の意思とは関係のない事情で、ヤルゼルスキは「親西側のポーランド軍」ではなく「親ソ連のポーランド軍」に加わり、これが彼にとって最大の「人生の転機」となります。第2ポーランド義勇狙撃兵師団「ヘンルィク・ドンブロフスキ」に配属されたヤルゼルスキは、「解放軍」の一員としてポーランド戦に従事し、戦後も軍籍に残って1947年にポーランド労働者党(実質的な共産党)に入党、以後は社会主義ポーランドで出世の階段を少しずつ登って行くことになります。

ヤルゼルスキは入党の動機として「当時24歳の私は、シベリア強制移住と戦争で失われた8年間の『知的暗黒時代』を欠落を埋めるための知的訓練の機会が欲しかった」と書いています。第二次世界大戦という巨大な嵐に翻弄された小さな人間の一人だった青年ヤルゼルスキは、党の活動を通じて社会主義の理念をスポンジのように吸収し、党に忠実なエリートとなり、やがてポーランド大統領という地位にまで昇り詰めることになります。回想録では、東西冷戦期にワルシャワ条約機構(西側のNATOに相当する東側の軍事同盟)上層部がどのような点に関心を示していたのか、といった点についても、彼の視点から率直に述べられていますが、1968年の「プラハの春」を東側各国の介入軍が武力で鎮圧した出来事についての記述は、興味深いものです。

「当時の私たちは『黒か白か』『東か西か』『善か悪か』という観点でしかものを考えられなかった。やがては(社会主義)共同体全体にまで迫ろうとする脅威(西側諸国の政治的進出)からチェコスロヴァキア国民を援護しなければならない。われわれは本気でそう思っていた。

ソ連をはじめとするわれわれ(東側)諸国が1968年の介入を常軌を逸したものと認めたのを、一個人、一軍人、また政治責任者として、私は心から喜んでいる。私はヴァーツラフ・ハベル(1992年にチェコ共和国大統領となる)に対して、社会主義国家全体および共産主義運動は『プラハの春』を粉砕したことで、歴史との最初の出会いをのがしてしまった、と言った。これは1990年のことである。

そして私はこうも思うのだ。つまり、かつての条件をそっくり白紙に戻し、いま分かっていることから出発して、道義的また歴史的評価を下そうとする−−これが目下、最流行の誤りのひとつではないか、と」(p.142)

ヤルゼルスキは「歴史の審判を下される側」の人物なので、この最後の部分は責任回避の文言として切り捨てることも可能ですが、私は「誰が言ったか」ではなく「何が言われているか」という観点から、上記の引用部分は深い示唆に富んでいると思います。それは、私が最新刊の『世界は「太平洋戦争」とどう向き合ったか』を書いた時の姿勢とも共通するものです。「かつての条件をそっくり白紙に戻し、いま分かっていることから出発して、道義的また歴史的評価を下そうとする」という傾向は、日本国内における太平洋戦争や戦後史の論評についても言えることではないでしょうか。

「かつての条件」がどんなものであったか、それはその後の経過や結果をいったん忘れて考えるという立場(あるいは努力)をとらないと、見えてこないものである気がします(この部分において、シミュレーション・ゲーマーはそうでない人と比べて、歴史的な「思考実験」に慣れているようにも見えます)。既に起こってしまった事を変えることは不可能で、政治家や軍人が重要な局面での「決断」について責任を負うことは当然ですが、それとは別に、もし自分が当時その人物の立場(ルヴフの地下水道修理工であれ、ポーランド大統領であれ)であったら、どんな決断を下したろう、と想像することも必要ではないか、と思います。

単純に「(後世から見て)間違った決断を下した人間を断罪し、人格まで否定する」だけでは、歴史から何も学んだ事にはならず、見かけ上は違うものの本質部分では共通する「大きな失敗」が、同じ国で何度も繰り返されることになるでしょう。

画像は公式サイトより。

『ソハの地下水道』は、2011年に製作されたアグニェシカ・ホランド監督(女性)によるポーランドとドイツ、カナダの合作映画です。東欧の現代史や第二次大戦史に関心のある人なら、ポーランド映画でタイトルが「地下水道」となれば、アンジェイ・ワイダ監督の『地下水道』を連想されるかと思いますが(私も敢えて下調べをせずに観に行ったので、そう思っていました)、この作品の舞台は1944年のワルシャワではなく、1943年のルヴフです。

ルヴフとは、独ソ戦ゲーマーにはおなじみの「リヴォフ」のことで、1939年の独ソ不可侵条約に付随するポーランドの領土分割でソ連領ウクライナに編入されて以降、ポーランド語のルヴフではなくソ連式のリヴォフと呼ばれるようになりました(ちなみにドイツ式だとレンベルクとなります)。1991年のソ連崩壊後は、ウクライナ式にリヴィウと呼ばれています。

ソ連軍がリヴォフを「解放」したのは、1944年7月26日で、その前年の1943年にはドイツの軍政統治下にありました。映画の主人公レオポルド・ソハは、ドイツ軍とその手下である親独ウクライナ人に支配されたルヴフ在住のポーランド人で、地下水道の修理職人として働く傍ら、低収入を補う為に窃盗や詐欺などで小銭を稼ぐ生活を送っていた、実在の人物です。映画自体も、作品としての完成度を高めるために多少の脚色や事実関係の修正はありますが、大筋では史実に基づいて作られています。

第二次世界大戦勃発当時のポーランドには、ユダヤ人の国民が多数居住しており、ルヴフでもそれは同じでした。そして、ドイツ軍の占領下でユダヤ人に対する迫害と虐殺が本格化すると、ユダヤ系であることを示す腕章を身につけさせられたユダヤ人市民の一部は、身を隠す場所を求めて同市の地下水道に逃れ、そこで偶然にも、窃盗品を隠していたソハとその仲間と遭遇します。

非ユダヤ系のポーランド人であるソハは、同じ境遇にある多くのポーランド人と同様、内心ではユダヤ人を嫌っており、最初は「隠れ場所を案内してやるから相応の金を寄越せ」とユダヤ人グループに要求します。避難民のユダヤ人グループは、善良な市民だけでなく、いろんな意味で強欲な人間も一定数おり、彼らとソハは事あるごとに衝突しますが、やがて両者の関係に変化をもたらす出来事が発生し、ソハは自分や家族を危険に晒すことを承知で、地下水道に隠れるユダヤ人避難民への援助に深入りしていくことになります。

以前の記事で紹介したワイダ監督の『カティン』と同様、この作品もわかりやすい善悪の構図で物語を作るのではなく、様々な考えと立場の人間を複雑に交錯させる形で、ストーリーを紡いでいます。そして、主人公ソハをはじめ、善人とも悪人とも言えないような独特のキャラクターが、迫害の被害者であるユダヤ人避難民の側にも数多く含まれており、ドイツのユダヤ人迫害に対して冷淡な態度をとるポーランド人、という非常にデリケートな歴史上の事実が、ポーランド人監督ならではの視点で巧みに描かれています。

主人公ソハは、結果的には後世から「善行」とされる行動をとることになりますが、それはあくまで「成り行き」のことであって、同様の境遇で逆の行動をとった人間も実際には多かったはずです。歴史を長く学んでいると、いわゆる「善行」や「悪行」は最初から「善人」や「悪人」によってなされるのではなく、歴史のうねりに翻弄される中での偶然や巡り合わせによって、突然あらわれた深い地表の裂け目のどちらの側に立っているかが変わるという不条理を数多く知ることになります。一人一人の人間の本質とは、極限状態に置かれた時に初めて露呈するというのは、ある意味では正しいと思いますが、同じ人物が同様の境遇で常に同じ行動をとるかと言えば、おそらくそうではないだろうと私は考えます。

ホロコーストに関連して「結果的に善行を為した人物」といえば、スピルバーグ監督作品『シンドラーのリスト』の主人公オスカー・シンドラーもそうでした。ソハやシンドラーが「結果的に善行を為す」ことができたのは、彼らの内面に多少の「悪」が含まれていたからで、もし彼らが完全なる善人であったなら、ドイツ軍のユダヤ人迫害に正面から抗議して、即座に射殺されていた可能性が高いと考えられます。「適度に悪を含む人間の方が、結果的に善行を為す」とは、確かに皮肉な見方ではあり、これを一般化できるかどうかについては多少の迷いはありますが、しかし歴史をひもとけば、こうした「多色刷りのグレー」(白と黒だけで作られる単調なグレーではなく、赤、青、黄の色を混ぜて作られる深みのあるグレー)とも言うべき事例は、数限りなく存在したように思われます。

映画『ソハの地下水道』予告編

もう一つ、ヤルゼルスキ元大統領の回想『ポーランドを生きる』は、ソ連崩壊翌年の1992年にまずフランスで刊行され、日本語版は1994年に河出書房新社より出版されました。ポーランドのヤルゼルスキ大統領といえば、中学生時代にテレビニュースで見た「黒いサングラスをかけた高圧的な政治家」というイメージが強く、ポーランドの民主化運動で重要な役割を担ったレフ・ワレサ(ポーランド語読みではワウェンサ)議長の自主管理労組「連帯」を弾圧した冷酷な国家指導者という認識を、長らく持ち続けていました。

東西冷戦が崩壊した直後に刊行されたこの回想録では、ポーランドの共産主義政府のトップとして自分が果たした役割についての「自己弁護」のような要素が多く、記述内容をそのまま鵜呑みにはできない部分も多いと言えます。従って私は「歴史書」としてこの本を評価しているわけではなく、著者も冒頭で「これは厳密な意味での史実ではなく、個人的な追想の断片である」と断り書きを入れています。誰かがある本を肯定的に評価すると、その本の内容全てを「鵜呑みにしている」と早合点する人もいますが、一冊の本の価値を評価する基準は複数あり、本来は「★いくつ」といった単純評価が可能だとは考えるべきではないでしょう。

話をヤルゼルスキに戻すと、彼はポーランドが独立を回復した直後の1923年に、裕福なポーランド貴族の家庭に生まれ、ワルシャワ郊外にあるカトリック修道会の寄宿学校で学びます。しかし、彼がまだ16歳だった1939年に、前述の独ソ両国によるポーランド分割という出来事が発生し、ソ連側に併合された場所に避難していた彼の一家は、独ソ開戦前に鉄道でシベリアに強制移住させられます。後年、ヤルゼルスキはソ連邦最後のソ連共産党書記長となるゴルバチョフに、「カティンの森事件」の再調査とソ連側の責任を認めさせることになりますが、この強制移住についての詳細な記述は、ソ連側が「併合地」に住むポーランド人をどんな方法でシベリア送りにしたのか、酷寒の地に送られたポーランド人がどれほど悲惨な生活に直面したのかをうかがい知ることのできる、貴重な証言の一つです。

裕福な地主であった父が逮捕された後、ヤルゼルスキの一家はリトアニアからシベリアへと向かう鉄道の途上で独ソ開戦(1941年6月22日)を知らされます。ポーランド人たちは「戦争で列車が必要になるから、我々は降ろされて釈放されるかもしれない」と淡い期待を抱きますが、列車は何事も無かったかのように東へと出発し、ヤルゼルスキとその家族は約一か月間、シベリアに向かう鉄道で揺られ続けた後、モンゴル北西のビイスクという町に到着。そして、同地の森林で労働に従事していた18歳のヤルゼルスキは、ソ連領内にいるポーランド人から成る「義勇兵部隊」が編成されると聞き、地元のソ連当局に志願しますが、まったく相手にされず、ウワディスワフ・アンデルス准将を司令官とする「ポーランド東部軍」に参加する機会を逸してしまいます。

このアンデルスの「ポーランド東部軍」は、1942年夏に米英ソ三国の軍隊が駐留するイランに移動した後、北アフリカとイタリアでドイツ軍と戦う「ポーランド第2軍団」へと再編成されますが、基本的にはソ連政府ではなく、ロンドンに樹立された親イギリスのポーランド亡命政府に従う組織でした。そして、1943年の「カティンの森事件」発覚を機にソ連政府とポーランド亡命政府の関係が急激に悪化すると、ソ連側は改めて、自国にいるポーランド人で「親ソ派のポーランド人義勇兵部隊」を創設する計画を作成し、アンデルスの部隊に参加し損ねたヤルゼルスキは、こちらの部隊への参加を認められます。

この辺りの「ポーランド義勇兵部隊」をめぐる込み入った話は、『歴史群像』誌第99号所収の記事「第二次大戦ポーランド戦史」で詳しく解説しましたが、いずれにせよ本人の意思とは関係のない事情で、ヤルゼルスキは「親西側のポーランド軍」ではなく「親ソ連のポーランド軍」に加わり、これが彼にとって最大の「人生の転機」となります。第2ポーランド義勇狙撃兵師団「ヘンルィク・ドンブロフスキ」に配属されたヤルゼルスキは、「解放軍」の一員としてポーランド戦に従事し、戦後も軍籍に残って1947年にポーランド労働者党(実質的な共産党)に入党、以後は社会主義ポーランドで出世の階段を少しずつ登って行くことになります。

ヤルゼルスキは入党の動機として「当時24歳の私は、シベリア強制移住と戦争で失われた8年間の『知的暗黒時代』を欠落を埋めるための知的訓練の機会が欲しかった」と書いています。第二次世界大戦という巨大な嵐に翻弄された小さな人間の一人だった青年ヤルゼルスキは、党の活動を通じて社会主義の理念をスポンジのように吸収し、党に忠実なエリートとなり、やがてポーランド大統領という地位にまで昇り詰めることになります。回想録では、東西冷戦期にワルシャワ条約機構(西側のNATOに相当する東側の軍事同盟)上層部がどのような点に関心を示していたのか、といった点についても、彼の視点から率直に述べられていますが、1968年の「プラハの春」を東側各国の介入軍が武力で鎮圧した出来事についての記述は、興味深いものです。

「当時の私たちは『黒か白か』『東か西か』『善か悪か』という観点でしかものを考えられなかった。やがては(社会主義)共同体全体にまで迫ろうとする脅威(西側諸国の政治的進出)からチェコスロヴァキア国民を援護しなければならない。われわれは本気でそう思っていた。

ソ連をはじめとするわれわれ(東側)諸国が1968年の介入を常軌を逸したものと認めたのを、一個人、一軍人、また政治責任者として、私は心から喜んでいる。私はヴァーツラフ・ハベル(1992年にチェコ共和国大統領となる)に対して、社会主義国家全体および共産主義運動は『プラハの春』を粉砕したことで、歴史との最初の出会いをのがしてしまった、と言った。これは1990年のことである。

そして私はこうも思うのだ。つまり、かつての条件をそっくり白紙に戻し、いま分かっていることから出発して、道義的また歴史的評価を下そうとする−−これが目下、最流行の誤りのひとつではないか、と」(p.142)

ヤルゼルスキは「歴史の審判を下される側」の人物なので、この最後の部分は責任回避の文言として切り捨てることも可能ですが、私は「誰が言ったか」ではなく「何が言われているか」という観点から、上記の引用部分は深い示唆に富んでいると思います。それは、私が最新刊の『世界は「太平洋戦争」とどう向き合ったか』を書いた時の姿勢とも共通するものです。「かつての条件をそっくり白紙に戻し、いま分かっていることから出発して、道義的また歴史的評価を下そうとする」という傾向は、日本国内における太平洋戦争や戦後史の論評についても言えることではないでしょうか。

「かつての条件」がどんなものであったか、それはその後の経過や結果をいったん忘れて考えるという立場(あるいは努力)をとらないと、見えてこないものである気がします(この部分において、シミュレーション・ゲーマーはそうでない人と比べて、歴史的な「思考実験」に慣れているようにも見えます)。既に起こってしまった事を変えることは不可能で、政治家や軍人が重要な局面での「決断」について責任を負うことは当然ですが、それとは別に、もし自分が当時その人物の立場(ルヴフの地下水道修理工であれ、ポーランド大統領であれ)であったら、どんな決断を下したろう、と想像することも必要ではないか、と思います。

単純に「(後世から見て)間違った決断を下した人間を断罪し、人格まで否定する」だけでは、歴史から何も学んだ事にはならず、見かけ上は違うものの本質部分では共通する「大きな失敗」が、同じ国で何度も繰り返されることになるでしょう。

2012-10-26 22:57

nice!(0)

コメント(5)

山崎さん、こんばんは。

アグニェシュカ・ホランド監督の作品は、『ヨーロッパ ヨーロッパ~僕を

愛したふたつの国~』など実話を元にした、心に残る作品が多いですね。

『ソハの地下水道』、私も楽しみにしています。

ヤルゼルスキ将軍については、先日公開された、病床の彼を見舞う

ワレサとの二人の写真が全てを物語っていますね。

’81年12月の戒厳令のとき、私はワレサの身に危害が及ばないことを

願っていましたが、そんなある日の深夜、テレビで放映された映画で

ワイダ監督の『ダントン』を見ました。その緊張に満ちた映像と危機感を

帯びたメッセージに圧倒された記憶があります。

ヤルゼルスキは民主化後、表舞台を去りましたが、彼が上からのソ連の

力と下からの「連帯」の力にぎりぎりのところで対処してきたことにより、

ポーランド国家をポーランド人自身の手で維持したことが、その後の

「第三共和国」の時代につながったのだと思います。

彼は陰の功労者ではないかと思うのです。

by グスタフ飯沼 (2012-10-28 21:18)

>間違った決断を下した人間

間違いを止められのに、止める決断をしない人達。

間違いも責任も認めない人達。

>同じ国で何度も繰り返される

民主主義という同じ仕組みを使っていて、その欠陥で

取り返しのつかない事になるのがわかってるのだから

Noと意思表示をして止めないと、知らないうちに

Yesの意思表示側に組み込まれてしまい、

その仕組みは進み続けてますます酷くなる。

東側の全体主義は連続する歴史の過程であったわけで、

取り返しのつかない事になるとは想定し得なかった部分もある。

だから、Yesの側もNoの側も『業』としか説明しえない。

でも今の私たちは明らかに駄目になる事がわかっていて、

意思決定の機会は十分あった訳だから、

Yesの側は、『責任』や『罪』の対象になる。

それが分かっているから、絶対に間違いを認めない。

by 豚になっても生きる (2012-10-30 18:41)

グスタフ飯沼さま: コメントありがとうございます。ヤルゼルスキの回想録にもワレサの話が出てきますが、けっこう評価が高いです。まぁ1992年発行ですから、多少は割り引いて読む必要がありますが(笑)。しかしヤルゼルスキの業績を確認すると、決して「ソ連の傀儡」ではなかったように思えるので、おっしゃるようにモンゴルのチョイバルサンらと同様、与えられた条件下で「自国にとって一番マシ」な条件を勝ち取った指導者、と言えるかもしれません。

by Mas-Yamazaki (2012-10-31 21:45)

お久しぶりです。

やっと『遠すぎた橋』を見ましたが、こちらでもポーランドの空挺旅団が出てますね。

この時点では、まだワルシャワ蜂起も集結しておらず、それだけに当時の彼らの心境も気になりますが。

by JIN (2013-11-12 23:41)

JIN さま: コメントありがとうございます。もう筋にご存知かもしれませんが、記事中で紹介しています『歴史群像』誌第99号所収の記事「第二次大戦ポーランド戦史」は、現在はアマゾンKindle版の電子書籍『ポーランド軍と第二次大戦』として発売されています。

http://www.amazon.co.jp/dp/B00AGYWF30

by Mas-Yamazaki (2013-11-15 22:03)