2017年8月13日 [その他(映画紹介)]

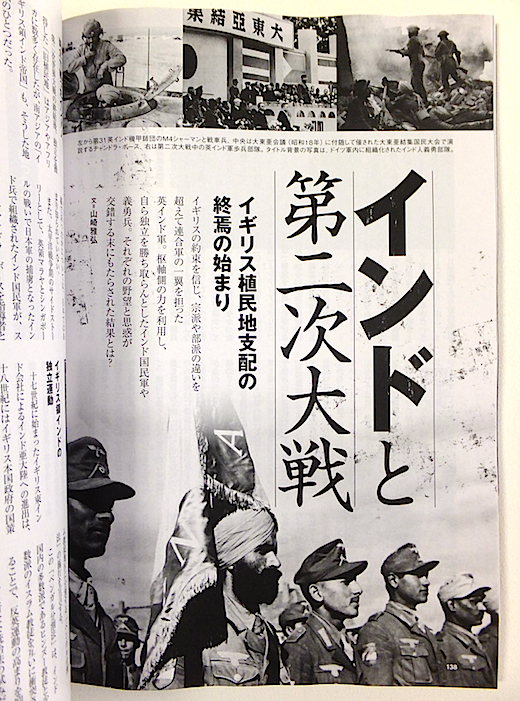

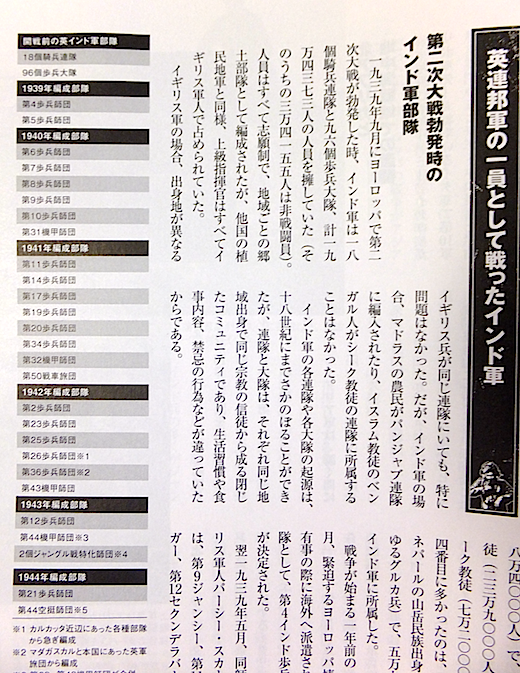

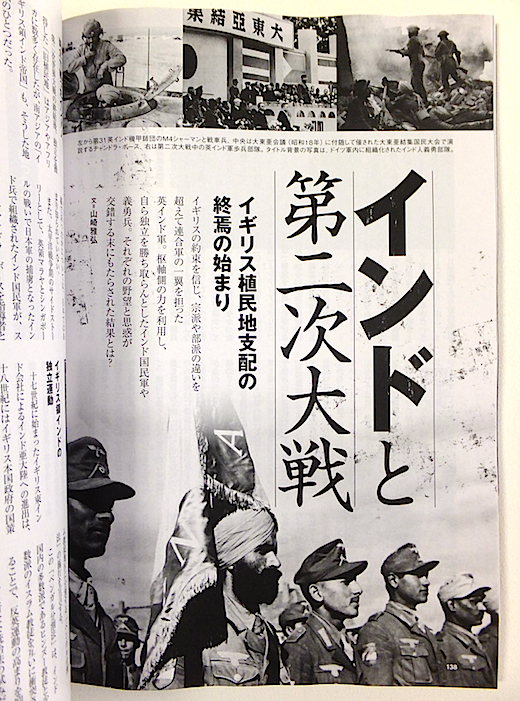

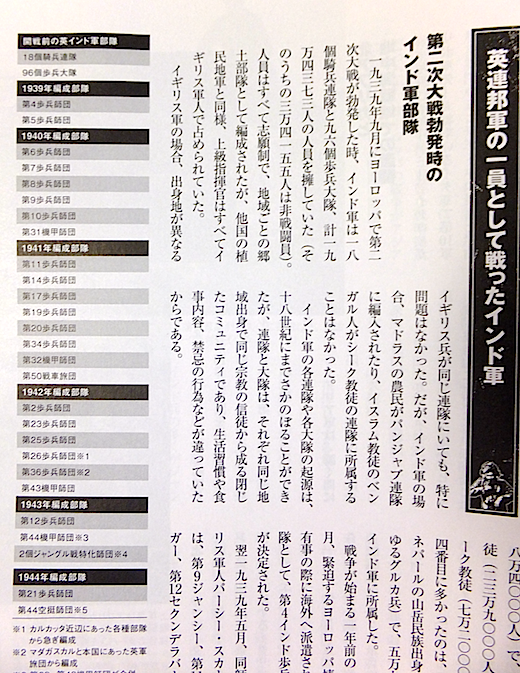

今日はまず告知から。前回の記事で告知し忘れていましたが、いま発売中の『歴史群像』誌8月号に、私の担当記事「インドと第二次大戦」が掲載されています。

第二次大戦とその前後におけるインド人の軍事と政治の両面での戦い(イギリス軍傘下のインド軍の戦歴、日本とドイツ、イタリアがインド兵捕虜で編成した義勇軍の足跡、国内外で進められたインド独立運動など)を俯瞰的に解説しています。北アフリカ戦のシミュレーション・ゲームにも、イギリス軍の一部として「インド軍部隊」のユニットがよく登場しますが、それらのユニットがどんな経緯でそこにいるのか、などを知ることもできる内容です。

また、朝日新聞出版の週刊誌『AERA』8月7日号(7月31日発売号)に、以前の記事でご紹介した、6月12日に大阪の隆祥館書店で催された内田樹さんとのトークイベントの一部を再録した記事が掲載されています。当日はいろいろな話題が出ましたが、記事は今の天皇に関する話題に絞ってあります。

この号は既に書店の店頭から姿を消しましたが、当該記事の内容は、今は朝日新聞出版の公式サイトにあるネット記事でも読むことができます。

天皇陛下の「お言葉」が示した「立場」と「象徴」 内田樹×山崎雅弘対談

さて、今日は久しぶりに映画の話題です。今年の初めに公開された、マーティン・スコセッシ監督の映画『沈黙』は、遠藤周作の同名小説を元にした、江戸時代の長崎でのキリシタン弾圧を扱った作品で、劇場で観たいと思っていたのですが、いろいろ忙しくて、結局劇場に行けないまま、上映が終了してしまいました。しかし最近、同作品のブルーレイが発売されたので、予約購入してようやく鑑賞しました。

そして、8月10日にフェイスブックで、次のような「感想」を書きました。フェイスブックを見られないという人もおられるかと思いますので、そこに書いた内容を下に再録します。映画の内容について触れている箇所もありますので、未見の方はご注意ください。また、下の記事の途中に入っている写真は、今年の3月に長崎で撮ったものです。

────────────────────────────────────────────────────

おとといの晩、スコセッシの『沈黙』を観て、昨日はブルーレイに入っていた特典映像のインタビュー(24分)と、今年1月2日にNHK−BSで放送されていた二時間ものの『沈黙』関連番組を観た。ハードディスクに録画していたことをすっかり忘れていたが、別の録画番組を観ようとして、偶然発見した(これも何かの縁)。今は、映画を観る前に、この番組を観なくてよかったと思う。

NHK−BSの特番は、スコセッシや出演者のインタビューが特典映像よりもずっと充実していて、この作品の意味を考える上で「必見」と呼べるほど、いろんな疑問や謎が解けた(「プレミアム・エディション」という豪華版セットには、同番組を収録したDVDも入っている)。スコセッシがなぜ、遠藤周作の小説を映画化したのか、という理由もよくわかった。

1988年に『最後の誘惑』という、キリストを新たな解釈で描く作品を撮ったところ、キリスト教団体や信者から猛反発を受け、映画館のスクリーンを切られるなどの上映妨害運動も起きた。それで、子どもの頃に神父を目指したキリスト教徒のスコセッシ自身も深く傷ついていた頃、遠藤周作の「沈黙」に出逢い、信仰と現実の葛藤という普遍的なテーマについて、それからずっと考え、困難だと知りつつも、ずっと映画化を構想していたという。

映画そのものについては、信仰と現実(不条理)の葛藤をていねいに描き込んだ内容で、俳優の演技もみんな素晴らしかった。レンタルではなくソフトを買ったので、しばらく間を置いてから、また観ようと思う。そんな中で、ひとつ感じたのは、一般に言われているのと違い、私はキチジローを「弱い」とは全然思わなかったこと。

スコセッシ自身もキチジローを人間の「弱さ」の象徴だというような話をしており、観た人の感想でもそういったものが多いが、私はそうは思わなかった。むしろ彼は強い。おそろしく強く、図太く、しぶとい。本当に弱い人間だったら、最初の砂浜での出来事で精神が壊れているだろう。

キチジローは、何度も「転ぶ」。そして転ぶたびに反省して、許しを乞う。しばらくすると、また転んでしまう。そういった「転ぶ」場面だけを局所として見れば、彼はとても弱い人間のように見えるが、しかし長いスパンで見れば、何度転んでも致命的に傷ついた様子がない。精神的な回復力が高い。戦略と戦術という軍事の観点で言うなら、キチジローは戦術的には弱いが、戦略的にはとても強い。その証拠に、最後まで平然と生き延びている。

そして、キチジローの反省はいつも「転んだこと」に対してだけで、ロドリゴやフェレイラが心に抱えてのたうちまわっているような、どこまでも答えの見えない深い「葛藤」を、キチジローが理解したり共有する様子はない。キチジローには、その種の葛藤は、たぶん理解できない。

この作品を見ていて、偶像に依存する信仰は、その偶像を逆手に取られれば容易に破壊されてしまうということが、最大の弱点だと改めて思った。既存の偶像には頼らず、内面だけで完結する信仰であれば、偶像を足で踏むような行動を強いられても、葛藤に苦しむことはない。偶像を足で踏むことと、内面の信仰は直結しない。

その意味で、何度も何度も偶像を足で踏み、それでも毎回改悛して同じ信仰を胸に持ち続け、完全な「悪」の道に走らずに前向きに生きようとするキチジローは、おそろしく強い存在で、それと気づかないまま、内面だけで完結する信仰を体現しているようにも見える。

とはいえ、日々の暮らしに何の希望も持てず、絶望の中で暮らす人々にとって、目で見て手で触れることのできる「偶像」は、弱い心を支えるのに必要な、かけがえのない「精神の拠り所」であっただろうとも思う。手の中に隠れるほどの小さい十字架を、人々が宝物のように大切に扱う姿を見ると、偶像のない信仰というのは、現実的にはかなり難しく、ある程度恵まれた境遇にいる人間にしか通用しない理屈かもしれない。

いずれにせよ、いろんなことを考える「種」を観る者に与えてくれる、素晴らしい作品だった。今後も、諸々の問題を考え続けていきたい。

【トップの画像は公式サイトより】

第二次大戦とその前後におけるインド人の軍事と政治の両面での戦い(イギリス軍傘下のインド軍の戦歴、日本とドイツ、イタリアがインド兵捕虜で編成した義勇軍の足跡、国内外で進められたインド独立運動など)を俯瞰的に解説しています。北アフリカ戦のシミュレーション・ゲームにも、イギリス軍の一部として「インド軍部隊」のユニットがよく登場しますが、それらのユニットがどんな経緯でそこにいるのか、などを知ることもできる内容です。

また、朝日新聞出版の週刊誌『AERA』8月7日号(7月31日発売号)に、以前の記事でご紹介した、6月12日に大阪の隆祥館書店で催された内田樹さんとのトークイベントの一部を再録した記事が掲載されています。当日はいろいろな話題が出ましたが、記事は今の天皇に関する話題に絞ってあります。

この号は既に書店の店頭から姿を消しましたが、当該記事の内容は、今は朝日新聞出版の公式サイトにあるネット記事でも読むことができます。

天皇陛下の「お言葉」が示した「立場」と「象徴」 内田樹×山崎雅弘対談

さて、今日は久しぶりに映画の話題です。今年の初めに公開された、マーティン・スコセッシ監督の映画『沈黙』は、遠藤周作の同名小説を元にした、江戸時代の長崎でのキリシタン弾圧を扱った作品で、劇場で観たいと思っていたのですが、いろいろ忙しくて、結局劇場に行けないまま、上映が終了してしまいました。しかし最近、同作品のブルーレイが発売されたので、予約購入してようやく鑑賞しました。

そして、8月10日にフェイスブックで、次のような「感想」を書きました。フェイスブックを見られないという人もおられるかと思いますので、そこに書いた内容を下に再録します。映画の内容について触れている箇所もありますので、未見の方はご注意ください。また、下の記事の途中に入っている写真は、今年の3月に長崎で撮ったものです。

────────────────────────────────────────────────────

おとといの晩、スコセッシの『沈黙』を観て、昨日はブルーレイに入っていた特典映像のインタビュー(24分)と、今年1月2日にNHK−BSで放送されていた二時間ものの『沈黙』関連番組を観た。ハードディスクに録画していたことをすっかり忘れていたが、別の録画番組を観ようとして、偶然発見した(これも何かの縁)。今は、映画を観る前に、この番組を観なくてよかったと思う。

NHK−BSの特番は、スコセッシや出演者のインタビューが特典映像よりもずっと充実していて、この作品の意味を考える上で「必見」と呼べるほど、いろんな疑問や謎が解けた(「プレミアム・エディション」という豪華版セットには、同番組を収録したDVDも入っている)。スコセッシがなぜ、遠藤周作の小説を映画化したのか、という理由もよくわかった。

1988年に『最後の誘惑』という、キリストを新たな解釈で描く作品を撮ったところ、キリスト教団体や信者から猛反発を受け、映画館のスクリーンを切られるなどの上映妨害運動も起きた。それで、子どもの頃に神父を目指したキリスト教徒のスコセッシ自身も深く傷ついていた頃、遠藤周作の「沈黙」に出逢い、信仰と現実の葛藤という普遍的なテーマについて、それからずっと考え、困難だと知りつつも、ずっと映画化を構想していたという。

映画そのものについては、信仰と現実(不条理)の葛藤をていねいに描き込んだ内容で、俳優の演技もみんな素晴らしかった。レンタルではなくソフトを買ったので、しばらく間を置いてから、また観ようと思う。そんな中で、ひとつ感じたのは、一般に言われているのと違い、私はキチジローを「弱い」とは全然思わなかったこと。

スコセッシ自身もキチジローを人間の「弱さ」の象徴だというような話をしており、観た人の感想でもそういったものが多いが、私はそうは思わなかった。むしろ彼は強い。おそろしく強く、図太く、しぶとい。本当に弱い人間だったら、最初の砂浜での出来事で精神が壊れているだろう。

キチジローは、何度も「転ぶ」。そして転ぶたびに反省して、許しを乞う。しばらくすると、また転んでしまう。そういった「転ぶ」場面だけを局所として見れば、彼はとても弱い人間のように見えるが、しかし長いスパンで見れば、何度転んでも致命的に傷ついた様子がない。精神的な回復力が高い。戦略と戦術という軍事の観点で言うなら、キチジローは戦術的には弱いが、戦略的にはとても強い。その証拠に、最後まで平然と生き延びている。

そして、キチジローの反省はいつも「転んだこと」に対してだけで、ロドリゴやフェレイラが心に抱えてのたうちまわっているような、どこまでも答えの見えない深い「葛藤」を、キチジローが理解したり共有する様子はない。キチジローには、その種の葛藤は、たぶん理解できない。

この作品を見ていて、偶像に依存する信仰は、その偶像を逆手に取られれば容易に破壊されてしまうということが、最大の弱点だと改めて思った。既存の偶像には頼らず、内面だけで完結する信仰であれば、偶像を足で踏むような行動を強いられても、葛藤に苦しむことはない。偶像を足で踏むことと、内面の信仰は直結しない。

その意味で、何度も何度も偶像を足で踏み、それでも毎回改悛して同じ信仰を胸に持ち続け、完全な「悪」の道に走らずに前向きに生きようとするキチジローは、おそろしく強い存在で、それと気づかないまま、内面だけで完結する信仰を体現しているようにも見える。

とはいえ、日々の暮らしに何の希望も持てず、絶望の中で暮らす人々にとって、目で見て手で触れることのできる「偶像」は、弱い心を支えるのに必要な、かけがえのない「精神の拠り所」であっただろうとも思う。手の中に隠れるほどの小さい十字架を、人々が宝物のように大切に扱う姿を見ると、偶像のない信仰というのは、現実的にはかなり難しく、ある程度恵まれた境遇にいる人間にしか通用しない理屈かもしれない。

いずれにせよ、いろんなことを考える「種」を観る者に与えてくれる、素晴らしい作品だった。今後も、諸々の問題を考え続けていきたい。

【トップの画像は公式サイトより】

2013年8月26日 [その他(映画紹介)]

今日は久しぶりに本と映画の紹介です。

本の紹介は、内藤陽介著『蘭印戦跡紀行』(彩流社)。著者の内藤さんは、私も何度か上京時にお会いしたことがありますが、国内・海外の切手と郵便関連物からさまざまな情報を丹念に読み解き、発行された国の歴史や政治、文化などの理解に繋げるという研究をなさっている郵便学者です。

内藤陽介さんのブログ

今月刊行された『蘭印戦跡紀行』も、かつてオランダの植民地で、太平洋戦争中に日本軍が侵攻した「蘭印(オランダ領東インド、現在のインドネシア)」の歴史と政治、文化を、切手とご自身の旅行記で綴るという興味深いシリーズの一冊で、従来の太平洋戦争本とは異なる角度から、当時の日本と蘭印住民の関係などに光を当てています。

太平洋戦争中に日本軍が侵攻したアジアの植民地群の中で、インドネシアは「日本の占領軍との関係が比較的良好だった場所」と言えます。よく知られているように、日本軍が同地に侵攻したのは、アメリカの対日石油禁輸措置を受けて、それに代わる石油産出地を早急に確保しなければならないという経済的理由が第一義でしたが、侵攻軍(第16軍)を指揮した今村均中将は、現地の民族運動指導者で、後に蘭印がインドネシアとして独立した際は正副大統領となるスカルノとモハマッド・ハッタと進駐後すぐに面会し、次のような「軍政統治の方針」を伝えました。

「私は貴方に対して、こうせよと命令することはいたしません。この戦争が終結した時に、インドネシアが独立しているか否かについても、私には権限がないので、何もお約束できません。私がインドネシアの六千万民衆に約束できる事柄はただ一つ、我々がこれから行う軍政統治を、オランダ支配時代よりも福祉の面で優れたものにする、ということだけです」

こうして、1942年3月から1945年8月までの3年と5か月にわたる日本軍の軍政統治時代が始まりましたが、その内情については拙著『世界は「太平洋戦争」とどう向き合ったか』(学研パブリッシング)で解説していますので、そちらも併せてお読みいただければ幸いです(電子書籍版も発売中)。日本軍が進駐してきた当初、現地の住民は「オランダの植民地支配から解放してくれる人たちが来た」と歓迎し、今でも親日的な感情を持つインドネシア人は多いようです。

内藤さんの『蘭印戦跡紀行』では、インドネシア各地の探訪紀(豊富な写真つき)とそれぞれの場所に関連する切手(日本統治下で発行されたものも含む)を絡めながら、かつての蘭印が置かれていた状況や、時代と共に変化する蘭印/インドネシアの歴史と文化を解説しています。そして、太平洋戦争だけでなく、十八世紀のジャワ戦争や第二次世界大戦後のアチェ独立闘争などの「戦い」も取り上げており、これ一冊読めば蘭印/インドネシアの歴史を大筋で理解できるような内容構成になっています。

「切手や郵便物による歴史と文化の解説」というと、切手にも郵便にも興味がない人は「退屈な内容では?」と思えるかもしれません。しかし、内藤さんの著作に記されている文章は「切手」そのものの専門的な解説よりも、それが発行された時期の政治的状況や、絵柄に込められた政治的・文化的意図、そして消印や付箋に記された情報が物語る、その時代の政治的動乱などに関する「広範囲でわかりやすい解説」の方が多いので、切手や郵便物に関心のない人でも充分楽しめると思います。

そして、こうしたアプローチに触れることがきっかけとなって、切手や郵便物に関心を持つ人が増えることになれば、私も「同好の士」として喜ばしく思います。私の切手や絵はがきのコレクションは、テーマが非常に偏っていて量もさほど多くはありませんが、それでも歴史的出来事を研究する一人として「ある国で、ある重要な出来事の前後に発行された切手、それが貼られた絵はがき」に込められた政治的・文化的情報をいろんな角度から読み解く作業をしていると、自分と主題の距離が少し縮まるような気持ちになることが結構あります。

切手や郵便に関する内藤さんの著作は膨大ですが、この「切手紀行シリーズ」には、他にも『ハバロフスク』や『喜望峰』などがあり、前者は旧ソ連と帝政ロシアの極東情勢、後者は南アフリカの歴史に関心のある方に強くお薦めします。私はどちらもテーマ的に「どストライク」だったので、関連の切手と郵便物、そして現地紀行の写真を、ページの隅から隅までたっぷり楽しんでいます。

映画の方は、2001年5月に公開された藤由起夫監督作品『ムルデカ』。ムルデカとは、インドネシア語で「独立」を意味する言葉で、太平洋戦争期の日本軍の進駐から、戦後のオランダからの独立戦争に至る時期を扱っています。

前記した『世界は「太平洋戦争」とどう向き合ったか』の中でも触れていますが、日本軍が蘭印に進駐していた時期、一部の日本軍人は同地のインドネシアとしての独立を支援するため、さまざまな支援を行っていました。

まず1943年1月8日にインドネシア人の若者に軍事教練と精神修養を行う「タンゲラン青年道場」が開設され、3月9日には日本軍政への協力体制を効率化するための統括組織として「民衆総力結集運動(プートラ)」を設立。前者は、第16軍参謀部別班(特務工作担当)の柳川宗成中尉が中心となってジャカルタ近郊で開かれた訓練施設で、第一期生として47人のインドネシア青年が採用され、実践的な軍事教練や体育教練に加えて、日本式の精神訓話なども織り交ぜた授業が行われました。

映画『ムルデカ』の前半は、この柳川中尉ほか数名の日本軍人をモデルとする主人公が、インドネシア人の若者と衝突しながら、彼らに日本軍式の訓練を行って「鍛えていく」物語です。同年10月3日、第16軍の軍政司令部により「郷土防衛義勇軍(セカレラ・テンタラ・ペンベラ・タナー・アイル、略称ペタ)」と呼ばれるインドネシア人の武装組織の編成が許可されると、これらの若者は兵士としてペタに編入され、やがてオランダとの独立戦争では中核を担う「軍人」へと成長していきます。

主人公を含む日本軍人の一部は、現地のインドネシア人と寝食を共にするうち、やがて彼らの心情に共感するようになり、インドネシア独立という大義を本気で実現しようと考えます。しかし、遠く離れた東京では、インドネシアの民族主義に対する強い警戒感が払拭されず、彼らの独立を認めるかどうかについては意見が割れていました。外務省は、国際政略上の判断からインドネシアの独立を承認して正式な「同盟国」に加えることを主張しましたが、陸軍と海軍は産油地を持つ同国の統治権を手放すことに強く反対しました。

そして1943年5月31日の御前会議で承認された「大東亜政略指導大綱」では、最重要の戦略物資である石油をはじめボーキサイトや錫、ゴムなどを豊富に産出するインドネシアは「永久に(大日本)帝国の領土とする」と規定されます。つまり当時の日本政府は、真珠湾攻撃から1年半が経過した段階においても、インドネシアの「植民地からの解放」ではなく、インドネシアを大日本帝国に併合し、実質的な「日本の植民地」として天然資源を手中に収めることを「国家の意思」としていたのです。

また、軍政当局の食糧供出強制によって生じた慢性的な食糧不足や、マレー半島の鉄道建設工事などに動員されたインドネシア人「ロームシャ(労務者)」の苛酷な労働環境が知れ渡ると、インドネシア民衆の対日感情は急速に悪化。同国の農村地域では1944年2月以降、二年前の歓迎ムードから一転して小規模な反日暴動が発生するようになり、もはや従来の軍政方針ではインドネシアの民心を掌握できないことが明白となっていきます。

映画の後半では、日本が太平洋戦争に敗れた後、主人公とその仲間の日本軍人がインドネシア独立派に加わって、オランダ軍と戦う様子が描かれています。戦後もインドネシアに残って独立派と運命を共にした日本軍の軍人には、「インドネシア独立の大義に心底から共鳴した者」と「農家の次男坊三男坊で帰国しても故郷に居場所がない者」、そして「現地のインドネシア人女性と恋仲になった者」の三種類がいたといわれていますが、いずれにせよ彼らは日本政府が降伏した後も、インドネシア独立の実現のために命を捧げて「戦い」を続ける道を選びました。

私はこの映画を、公開当時に劇場で観たのですが、当時メディアからはほとんど無視されていたように思いました。その理由は、作品の内容を考えれば、大体想像がつきました。

太平洋戦争を「日本の侵略戦争だった」と見なす、いわゆる「左翼」の人にとって、太平洋戦争の最中に我が身を犠牲にしてまでインドネシア独立に尽力した日本の軍人が存在したというのは、非常に「都合の悪い事実」です。一方、太平洋戦争(大東亜戦争)を「日本のアジア解放戦争だった」と見なす、いわゆる「右翼」の人にとって、アジア解放の大義に身を捧げていたのは特務機関の一部将校に過ぎず、東京の日本政府や軍上層部はインドネシアの独立を認めるどころか、逆に同地を「日本の植民地」と見なしていたというのは、非常に「都合の悪い事実」です。こうした「双方にとって都合の悪い事実」が描かれているがゆえに、この映画は左と右の両方から「黙殺」されたのではないか、と私は考えています。

拙著『世界は「太平洋戦争」とどう向き合ったか』のテーマは、あの戦争が「侵略」だったか、それとも「解放」だったか、という乱暴かつ短絡的な二分法を拒絶し、実際に現地で起こったことや、当時の日本政府および日本軍人と各国の関係をありのままに認識することで、太平洋戦争の全体像を俯瞰的に(つまり「日本の視点」ではなく「第三者的視点」で)理解しようというものでした。今回紹介した本と映画もまた、太平洋戦争とその前後の時期における、蘭印/インドネシアの置かれた政治的・文化的情勢を「侵略 or 解放」という乱暴かつ短絡的な二分法から離れて「ありのままに」理解する一助になるのではないかと思います。

2012年10月26日 [その他(映画紹介)]

今回は久々に映画評と書評です。先日の上京時に鑑賞したポーランド映画『ソハの地下水道』と、ポーランドの元大統領ヴォイチェフ・ヤルゼルスキの回想録『ポーランドを生きる』について。内容について触れている箇所がありますので、まだ映画を御覧になっていない方は、くれぐれもご注意ください。

画像は公式サイトより。

『ソハの地下水道』は、2011年に製作されたアグニェシカ・ホランド監督(女性)によるポーランドとドイツ、カナダの合作映画です。東欧の現代史や第二次大戦史に関心のある人なら、ポーランド映画でタイトルが「地下水道」となれば、アンジェイ・ワイダ監督の『地下水道』を連想されるかと思いますが(私も敢えて下調べをせずに観に行ったので、そう思っていました)、この作品の舞台は1944年のワルシャワではなく、1943年のルヴフです。

ルヴフとは、独ソ戦ゲーマーにはおなじみの「リヴォフ」のことで、1939年の独ソ不可侵条約に付随するポーランドの領土分割でソ連領ウクライナに編入されて以降、ポーランド語のルヴフではなくソ連式のリヴォフと呼ばれるようになりました(ちなみにドイツ式だとレンベルクとなります)。1991年のソ連崩壊後は、ウクライナ式にリヴィウと呼ばれています。

ソ連軍がリヴォフを「解放」したのは、1944年7月26日で、その前年の1943年にはドイツの軍政統治下にありました。映画の主人公レオポルド・ソハは、ドイツ軍とその手下である親独ウクライナ人に支配されたルヴフ在住のポーランド人で、地下水道の修理職人として働く傍ら、低収入を補う為に窃盗や詐欺などで小銭を稼ぐ生活を送っていた、実在の人物です。映画自体も、作品としての完成度を高めるために多少の脚色や事実関係の修正はありますが、大筋では史実に基づいて作られています。

第二次世界大戦勃発当時のポーランドには、ユダヤ人の国民が多数居住しており、ルヴフでもそれは同じでした。そして、ドイツ軍の占領下でユダヤ人に対する迫害と虐殺が本格化すると、ユダヤ系であることを示す腕章を身につけさせられたユダヤ人市民の一部は、身を隠す場所を求めて同市の地下水道に逃れ、そこで偶然にも、窃盗品を隠していたソハとその仲間と遭遇します。

非ユダヤ系のポーランド人であるソハは、同じ境遇にある多くのポーランド人と同様、内心ではユダヤ人を嫌っており、最初は「隠れ場所を案内してやるから相応の金を寄越せ」とユダヤ人グループに要求します。避難民のユダヤ人グループは、善良な市民だけでなく、いろんな意味で強欲な人間も一定数おり、彼らとソハは事あるごとに衝突しますが、やがて両者の関係に変化をもたらす出来事が発生し、ソハは自分や家族を危険に晒すことを承知で、地下水道に隠れるユダヤ人避難民への援助に深入りしていくことになります。

以前の記事で紹介したワイダ監督の『カティン』と同様、この作品もわかりやすい善悪の構図で物語を作るのではなく、様々な考えと立場の人間を複雑に交錯させる形で、ストーリーを紡いでいます。そして、主人公ソハをはじめ、善人とも悪人とも言えないような独特のキャラクターが、迫害の被害者であるユダヤ人避難民の側にも数多く含まれており、ドイツのユダヤ人迫害に対して冷淡な態度をとるポーランド人、という非常にデリケートな歴史上の事実が、ポーランド人監督ならではの視点で巧みに描かれています。

主人公ソハは、結果的には後世から「善行」とされる行動をとることになりますが、それはあくまで「成り行き」のことであって、同様の境遇で逆の行動をとった人間も実際には多かったはずです。歴史を長く学んでいると、いわゆる「善行」や「悪行」は最初から「善人」や「悪人」によってなされるのではなく、歴史のうねりに翻弄される中での偶然や巡り合わせによって、突然あらわれた深い地表の裂け目のどちらの側に立っているかが変わるという不条理を数多く知ることになります。一人一人の人間の本質とは、極限状態に置かれた時に初めて露呈するというのは、ある意味では正しいと思いますが、同じ人物が同様の境遇で常に同じ行動をとるかと言えば、おそらくそうではないだろうと私は考えます。

ホロコーストに関連して「結果的に善行を為した人物」といえば、スピルバーグ監督作品『シンドラーのリスト』の主人公オスカー・シンドラーもそうでした。ソハやシンドラーが「結果的に善行を為す」ことができたのは、彼らの内面に多少の「悪」が含まれていたからで、もし彼らが完全なる善人であったなら、ドイツ軍のユダヤ人迫害に正面から抗議して、即座に射殺されていた可能性が高いと考えられます。「適度に悪を含む人間の方が、結果的に善行を為す」とは、確かに皮肉な見方ではあり、これを一般化できるかどうかについては多少の迷いはありますが、しかし歴史をひもとけば、こうした「多色刷りのグレー」(白と黒だけで作られる単調なグレーではなく、赤、青、黄の色を混ぜて作られる深みのあるグレー)とも言うべき事例は、数限りなく存在したように思われます。

映画『ソハの地下水道』予告編

もう一つ、ヤルゼルスキ元大統領の回想『ポーランドを生きる』は、ソ連崩壊翌年の1992年にまずフランスで刊行され、日本語版は1994年に河出書房新社より出版されました。ポーランドのヤルゼルスキ大統領といえば、中学生時代にテレビニュースで見た「黒いサングラスをかけた高圧的な政治家」というイメージが強く、ポーランドの民主化運動で重要な役割を担ったレフ・ワレサ(ポーランド語読みではワウェンサ)議長の自主管理労組「連帯」を弾圧した冷酷な国家指導者という認識を、長らく持ち続けていました。

東西冷戦が崩壊した直後に刊行されたこの回想録では、ポーランドの共産主義政府のトップとして自分が果たした役割についての「自己弁護」のような要素が多く、記述内容をそのまま鵜呑みにはできない部分も多いと言えます。従って私は「歴史書」としてこの本を評価しているわけではなく、著者も冒頭で「これは厳密な意味での史実ではなく、個人的な追想の断片である」と断り書きを入れています。誰かがある本を肯定的に評価すると、その本の内容全てを「鵜呑みにしている」と早合点する人もいますが、一冊の本の価値を評価する基準は複数あり、本来は「★いくつ」といった単純評価が可能だとは考えるべきではないでしょう。

話をヤルゼルスキに戻すと、彼はポーランドが独立を回復した直後の1923年に、裕福なポーランド貴族の家庭に生まれ、ワルシャワ郊外にあるカトリック修道会の寄宿学校で学びます。しかし、彼がまだ16歳だった1939年に、前述の独ソ両国によるポーランド分割という出来事が発生し、ソ連側に併合された場所に避難していた彼の一家は、独ソ開戦前に鉄道でシベリアに強制移住させられます。後年、ヤルゼルスキはソ連邦最後のソ連共産党書記長となるゴルバチョフに、「カティンの森事件」の再調査とソ連側の責任を認めさせることになりますが、この強制移住についての詳細な記述は、ソ連側が「併合地」に住むポーランド人をどんな方法でシベリア送りにしたのか、酷寒の地に送られたポーランド人がどれほど悲惨な生活に直面したのかをうかがい知ることのできる、貴重な証言の一つです。

裕福な地主であった父が逮捕された後、ヤルゼルスキの一家はリトアニアからシベリアへと向かう鉄道の途上で独ソ開戦(1941年6月22日)を知らされます。ポーランド人たちは「戦争で列車が必要になるから、我々は降ろされて釈放されるかもしれない」と淡い期待を抱きますが、列車は何事も無かったかのように東へと出発し、ヤルゼルスキとその家族は約一か月間、シベリアに向かう鉄道で揺られ続けた後、モンゴル北西のビイスクという町に到着。そして、同地の森林で労働に従事していた18歳のヤルゼルスキは、ソ連領内にいるポーランド人から成る「義勇兵部隊」が編成されると聞き、地元のソ連当局に志願しますが、まったく相手にされず、ウワディスワフ・アンデルス准将を司令官とする「ポーランド東部軍」に参加する機会を逸してしまいます。

このアンデルスの「ポーランド東部軍」は、1942年夏に米英ソ三国の軍隊が駐留するイランに移動した後、北アフリカとイタリアでドイツ軍と戦う「ポーランド第2軍団」へと再編成されますが、基本的にはソ連政府ではなく、ロンドンに樹立された親イギリスのポーランド亡命政府に従う組織でした。そして、1943年の「カティンの森事件」発覚を機にソ連政府とポーランド亡命政府の関係が急激に悪化すると、ソ連側は改めて、自国にいるポーランド人で「親ソ派のポーランド人義勇兵部隊」を創設する計画を作成し、アンデルスの部隊に参加し損ねたヤルゼルスキは、こちらの部隊への参加を認められます。

この辺りの「ポーランド義勇兵部隊」をめぐる込み入った話は、『歴史群像』誌第99号所収の記事「第二次大戦ポーランド戦史」で詳しく解説しましたが、いずれにせよ本人の意思とは関係のない事情で、ヤルゼルスキは「親西側のポーランド軍」ではなく「親ソ連のポーランド軍」に加わり、これが彼にとって最大の「人生の転機」となります。第2ポーランド義勇狙撃兵師団「ヘンルィク・ドンブロフスキ」に配属されたヤルゼルスキは、「解放軍」の一員としてポーランド戦に従事し、戦後も軍籍に残って1947年にポーランド労働者党(実質的な共産党)に入党、以後は社会主義ポーランドで出世の階段を少しずつ登って行くことになります。

ヤルゼルスキは入党の動機として「当時24歳の私は、シベリア強制移住と戦争で失われた8年間の『知的暗黒時代』を欠落を埋めるための知的訓練の機会が欲しかった」と書いています。第二次世界大戦という巨大な嵐に翻弄された小さな人間の一人だった青年ヤルゼルスキは、党の活動を通じて社会主義の理念をスポンジのように吸収し、党に忠実なエリートとなり、やがてポーランド大統領という地位にまで昇り詰めることになります。回想録では、東西冷戦期にワルシャワ条約機構(西側のNATOに相当する東側の軍事同盟)上層部がどのような点に関心を示していたのか、といった点についても、彼の視点から率直に述べられていますが、1968年の「プラハの春」を東側各国の介入軍が武力で鎮圧した出来事についての記述は、興味深いものです。

「当時の私たちは『黒か白か』『東か西か』『善か悪か』という観点でしかものを考えられなかった。やがては(社会主義)共同体全体にまで迫ろうとする脅威(西側諸国の政治的進出)からチェコスロヴァキア国民を援護しなければならない。われわれは本気でそう思っていた。

ソ連をはじめとするわれわれ(東側)諸国が1968年の介入を常軌を逸したものと認めたのを、一個人、一軍人、また政治責任者として、私は心から喜んでいる。私はヴァーツラフ・ハベル(1992年にチェコ共和国大統領となる)に対して、社会主義国家全体および共産主義運動は『プラハの春』を粉砕したことで、歴史との最初の出会いをのがしてしまった、と言った。これは1990年のことである。

そして私はこうも思うのだ。つまり、かつての条件をそっくり白紙に戻し、いま分かっていることから出発して、道義的また歴史的評価を下そうとする−−これが目下、最流行の誤りのひとつではないか、と」(p.142)

ヤルゼルスキは「歴史の審判を下される側」の人物なので、この最後の部分は責任回避の文言として切り捨てることも可能ですが、私は「誰が言ったか」ではなく「何が言われているか」という観点から、上記の引用部分は深い示唆に富んでいると思います。それは、私が最新刊の『世界は「太平洋戦争」とどう向き合ったか』を書いた時の姿勢とも共通するものです。「かつての条件をそっくり白紙に戻し、いま分かっていることから出発して、道義的また歴史的評価を下そうとする」という傾向は、日本国内における太平洋戦争や戦後史の論評についても言えることではないでしょうか。

「かつての条件」がどんなものであったか、それはその後の経過や結果をいったん忘れて考えるという立場(あるいは努力)をとらないと、見えてこないものである気がします(この部分において、シミュレーション・ゲーマーはそうでない人と比べて、歴史的な「思考実験」に慣れているようにも見えます)。既に起こってしまった事を変えることは不可能で、政治家や軍人が重要な局面での「決断」について責任を負うことは当然ですが、それとは別に、もし自分が当時その人物の立場(ルヴフの地下水道修理工であれ、ポーランド大統領であれ)であったら、どんな決断を下したろう、と想像することも必要ではないか、と思います。

単純に「(後世から見て)間違った決断を下した人間を断罪し、人格まで否定する」だけでは、歴史から何も学んだ事にはならず、見かけ上は違うものの本質部分では共通する「大きな失敗」が、同じ国で何度も繰り返されることになるでしょう。

画像は公式サイトより。

『ソハの地下水道』は、2011年に製作されたアグニェシカ・ホランド監督(女性)によるポーランドとドイツ、カナダの合作映画です。東欧の現代史や第二次大戦史に関心のある人なら、ポーランド映画でタイトルが「地下水道」となれば、アンジェイ・ワイダ監督の『地下水道』を連想されるかと思いますが(私も敢えて下調べをせずに観に行ったので、そう思っていました)、この作品の舞台は1944年のワルシャワではなく、1943年のルヴフです。

ルヴフとは、独ソ戦ゲーマーにはおなじみの「リヴォフ」のことで、1939年の独ソ不可侵条約に付随するポーランドの領土分割でソ連領ウクライナに編入されて以降、ポーランド語のルヴフではなくソ連式のリヴォフと呼ばれるようになりました(ちなみにドイツ式だとレンベルクとなります)。1991年のソ連崩壊後は、ウクライナ式にリヴィウと呼ばれています。

ソ連軍がリヴォフを「解放」したのは、1944年7月26日で、その前年の1943年にはドイツの軍政統治下にありました。映画の主人公レオポルド・ソハは、ドイツ軍とその手下である親独ウクライナ人に支配されたルヴフ在住のポーランド人で、地下水道の修理職人として働く傍ら、低収入を補う為に窃盗や詐欺などで小銭を稼ぐ生活を送っていた、実在の人物です。映画自体も、作品としての完成度を高めるために多少の脚色や事実関係の修正はありますが、大筋では史実に基づいて作られています。

第二次世界大戦勃発当時のポーランドには、ユダヤ人の国民が多数居住しており、ルヴフでもそれは同じでした。そして、ドイツ軍の占領下でユダヤ人に対する迫害と虐殺が本格化すると、ユダヤ系であることを示す腕章を身につけさせられたユダヤ人市民の一部は、身を隠す場所を求めて同市の地下水道に逃れ、そこで偶然にも、窃盗品を隠していたソハとその仲間と遭遇します。

非ユダヤ系のポーランド人であるソハは、同じ境遇にある多くのポーランド人と同様、内心ではユダヤ人を嫌っており、最初は「隠れ場所を案内してやるから相応の金を寄越せ」とユダヤ人グループに要求します。避難民のユダヤ人グループは、善良な市民だけでなく、いろんな意味で強欲な人間も一定数おり、彼らとソハは事あるごとに衝突しますが、やがて両者の関係に変化をもたらす出来事が発生し、ソハは自分や家族を危険に晒すことを承知で、地下水道に隠れるユダヤ人避難民への援助に深入りしていくことになります。

以前の記事で紹介したワイダ監督の『カティン』と同様、この作品もわかりやすい善悪の構図で物語を作るのではなく、様々な考えと立場の人間を複雑に交錯させる形で、ストーリーを紡いでいます。そして、主人公ソハをはじめ、善人とも悪人とも言えないような独特のキャラクターが、迫害の被害者であるユダヤ人避難民の側にも数多く含まれており、ドイツのユダヤ人迫害に対して冷淡な態度をとるポーランド人、という非常にデリケートな歴史上の事実が、ポーランド人監督ならではの視点で巧みに描かれています。

主人公ソハは、結果的には後世から「善行」とされる行動をとることになりますが、それはあくまで「成り行き」のことであって、同様の境遇で逆の行動をとった人間も実際には多かったはずです。歴史を長く学んでいると、いわゆる「善行」や「悪行」は最初から「善人」や「悪人」によってなされるのではなく、歴史のうねりに翻弄される中での偶然や巡り合わせによって、突然あらわれた深い地表の裂け目のどちらの側に立っているかが変わるという不条理を数多く知ることになります。一人一人の人間の本質とは、極限状態に置かれた時に初めて露呈するというのは、ある意味では正しいと思いますが、同じ人物が同様の境遇で常に同じ行動をとるかと言えば、おそらくそうではないだろうと私は考えます。

ホロコーストに関連して「結果的に善行を為した人物」といえば、スピルバーグ監督作品『シンドラーのリスト』の主人公オスカー・シンドラーもそうでした。ソハやシンドラーが「結果的に善行を為す」ことができたのは、彼らの内面に多少の「悪」が含まれていたからで、もし彼らが完全なる善人であったなら、ドイツ軍のユダヤ人迫害に正面から抗議して、即座に射殺されていた可能性が高いと考えられます。「適度に悪を含む人間の方が、結果的に善行を為す」とは、確かに皮肉な見方ではあり、これを一般化できるかどうかについては多少の迷いはありますが、しかし歴史をひもとけば、こうした「多色刷りのグレー」(白と黒だけで作られる単調なグレーではなく、赤、青、黄の色を混ぜて作られる深みのあるグレー)とも言うべき事例は、数限りなく存在したように思われます。

映画『ソハの地下水道』予告編

もう一つ、ヤルゼルスキ元大統領の回想『ポーランドを生きる』は、ソ連崩壊翌年の1992年にまずフランスで刊行され、日本語版は1994年に河出書房新社より出版されました。ポーランドのヤルゼルスキ大統領といえば、中学生時代にテレビニュースで見た「黒いサングラスをかけた高圧的な政治家」というイメージが強く、ポーランドの民主化運動で重要な役割を担ったレフ・ワレサ(ポーランド語読みではワウェンサ)議長の自主管理労組「連帯」を弾圧した冷酷な国家指導者という認識を、長らく持ち続けていました。

東西冷戦が崩壊した直後に刊行されたこの回想録では、ポーランドの共産主義政府のトップとして自分が果たした役割についての「自己弁護」のような要素が多く、記述内容をそのまま鵜呑みにはできない部分も多いと言えます。従って私は「歴史書」としてこの本を評価しているわけではなく、著者も冒頭で「これは厳密な意味での史実ではなく、個人的な追想の断片である」と断り書きを入れています。誰かがある本を肯定的に評価すると、その本の内容全てを「鵜呑みにしている」と早合点する人もいますが、一冊の本の価値を評価する基準は複数あり、本来は「★いくつ」といった単純評価が可能だとは考えるべきではないでしょう。

話をヤルゼルスキに戻すと、彼はポーランドが独立を回復した直後の1923年に、裕福なポーランド貴族の家庭に生まれ、ワルシャワ郊外にあるカトリック修道会の寄宿学校で学びます。しかし、彼がまだ16歳だった1939年に、前述の独ソ両国によるポーランド分割という出来事が発生し、ソ連側に併合された場所に避難していた彼の一家は、独ソ開戦前に鉄道でシベリアに強制移住させられます。後年、ヤルゼルスキはソ連邦最後のソ連共産党書記長となるゴルバチョフに、「カティンの森事件」の再調査とソ連側の責任を認めさせることになりますが、この強制移住についての詳細な記述は、ソ連側が「併合地」に住むポーランド人をどんな方法でシベリア送りにしたのか、酷寒の地に送られたポーランド人がどれほど悲惨な生活に直面したのかをうかがい知ることのできる、貴重な証言の一つです。

裕福な地主であった父が逮捕された後、ヤルゼルスキの一家はリトアニアからシベリアへと向かう鉄道の途上で独ソ開戦(1941年6月22日)を知らされます。ポーランド人たちは「戦争で列車が必要になるから、我々は降ろされて釈放されるかもしれない」と淡い期待を抱きますが、列車は何事も無かったかのように東へと出発し、ヤルゼルスキとその家族は約一か月間、シベリアに向かう鉄道で揺られ続けた後、モンゴル北西のビイスクという町に到着。そして、同地の森林で労働に従事していた18歳のヤルゼルスキは、ソ連領内にいるポーランド人から成る「義勇兵部隊」が編成されると聞き、地元のソ連当局に志願しますが、まったく相手にされず、ウワディスワフ・アンデルス准将を司令官とする「ポーランド東部軍」に参加する機会を逸してしまいます。

このアンデルスの「ポーランド東部軍」は、1942年夏に米英ソ三国の軍隊が駐留するイランに移動した後、北アフリカとイタリアでドイツ軍と戦う「ポーランド第2軍団」へと再編成されますが、基本的にはソ連政府ではなく、ロンドンに樹立された親イギリスのポーランド亡命政府に従う組織でした。そして、1943年の「カティンの森事件」発覚を機にソ連政府とポーランド亡命政府の関係が急激に悪化すると、ソ連側は改めて、自国にいるポーランド人で「親ソ派のポーランド人義勇兵部隊」を創設する計画を作成し、アンデルスの部隊に参加し損ねたヤルゼルスキは、こちらの部隊への参加を認められます。

この辺りの「ポーランド義勇兵部隊」をめぐる込み入った話は、『歴史群像』誌第99号所収の記事「第二次大戦ポーランド戦史」で詳しく解説しましたが、いずれにせよ本人の意思とは関係のない事情で、ヤルゼルスキは「親西側のポーランド軍」ではなく「親ソ連のポーランド軍」に加わり、これが彼にとって最大の「人生の転機」となります。第2ポーランド義勇狙撃兵師団「ヘンルィク・ドンブロフスキ」に配属されたヤルゼルスキは、「解放軍」の一員としてポーランド戦に従事し、戦後も軍籍に残って1947年にポーランド労働者党(実質的な共産党)に入党、以後は社会主義ポーランドで出世の階段を少しずつ登って行くことになります。

ヤルゼルスキは入党の動機として「当時24歳の私は、シベリア強制移住と戦争で失われた8年間の『知的暗黒時代』を欠落を埋めるための知的訓練の機会が欲しかった」と書いています。第二次世界大戦という巨大な嵐に翻弄された小さな人間の一人だった青年ヤルゼルスキは、党の活動を通じて社会主義の理念をスポンジのように吸収し、党に忠実なエリートとなり、やがてポーランド大統領という地位にまで昇り詰めることになります。回想録では、東西冷戦期にワルシャワ条約機構(西側のNATOに相当する東側の軍事同盟)上層部がどのような点に関心を示していたのか、といった点についても、彼の視点から率直に述べられていますが、1968年の「プラハの春」を東側各国の介入軍が武力で鎮圧した出来事についての記述は、興味深いものです。

「当時の私たちは『黒か白か』『東か西か』『善か悪か』という観点でしかものを考えられなかった。やがては(社会主義)共同体全体にまで迫ろうとする脅威(西側諸国の政治的進出)からチェコスロヴァキア国民を援護しなければならない。われわれは本気でそう思っていた。

ソ連をはじめとするわれわれ(東側)諸国が1968年の介入を常軌を逸したものと認めたのを、一個人、一軍人、また政治責任者として、私は心から喜んでいる。私はヴァーツラフ・ハベル(1992年にチェコ共和国大統領となる)に対して、社会主義国家全体および共産主義運動は『プラハの春』を粉砕したことで、歴史との最初の出会いをのがしてしまった、と言った。これは1990年のことである。

そして私はこうも思うのだ。つまり、かつての条件をそっくり白紙に戻し、いま分かっていることから出発して、道義的また歴史的評価を下そうとする−−これが目下、最流行の誤りのひとつではないか、と」(p.142)

ヤルゼルスキは「歴史の審判を下される側」の人物なので、この最後の部分は責任回避の文言として切り捨てることも可能ですが、私は「誰が言ったか」ではなく「何が言われているか」という観点から、上記の引用部分は深い示唆に富んでいると思います。それは、私が最新刊の『世界は「太平洋戦争」とどう向き合ったか』を書いた時の姿勢とも共通するものです。「かつての条件をそっくり白紙に戻し、いま分かっていることから出発して、道義的また歴史的評価を下そうとする」という傾向は、日本国内における太平洋戦争や戦後史の論評についても言えることではないでしょうか。

「かつての条件」がどんなものであったか、それはその後の経過や結果をいったん忘れて考えるという立場(あるいは努力)をとらないと、見えてこないものである気がします(この部分において、シミュレーション・ゲーマーはそうでない人と比べて、歴史的な「思考実験」に慣れているようにも見えます)。既に起こってしまった事を変えることは不可能で、政治家や軍人が重要な局面での「決断」について責任を負うことは当然ですが、それとは別に、もし自分が当時その人物の立場(ルヴフの地下水道修理工であれ、ポーランド大統領であれ)であったら、どんな決断を下したろう、と想像することも必要ではないか、と思います。

単純に「(後世から見て)間違った決断を下した人間を断罪し、人格まで否定する」だけでは、歴史から何も学んだ事にはならず、見かけ上は違うものの本質部分では共通する「大きな失敗」が、同じ国で何度も繰り返されることになるでしょう。

2012年2月29日 [その他(映画紹介)]

今回は久しぶりに、最近観た映画2本について書きます。

1本目は、エリック・ゲレ監督『放射性廃棄物 〜終わらない悪夢〜』。福島事故から2年前の2009年にフランスで制作された作品で、原発の放射性廃棄物の行方と将来の保管に関する問題を正面から取り扱ったドキュメンタリーです(少し前にNHK-BSで放送されていたらしい)。

多くの日本人が理解している通り、原子力発電所は運転に伴って様々な放射性廃棄物を生み出します。その廃棄物は、数十万年という単位での安定した保管が必要な危険物でもありますが、今までそれがどのように扱われてきたか、事故により放射能汚染が発生した場所でどんなことが起こっているのか、そして将来そのような技術を人類が確立できる可能性はあるのか、といった問題を、フランスの科学調査機関クリラッド(CRIIRAD)の調査結果を交えながら、淡々とした取材で描き出しています。

この映画で非常に重要な役割を果たしているクリラッドとは「放射能に関する調査および情報提供の独立委員会(Commission de Recherche et d’Information Indépendantes sur la Radioactivité)」の略で、1986年4月のチェルノブイリ原発事故の際にフランスの公的機関が放射能汚染の情報を国民に正しく公表しなかったことから設立されたNGO/NPOです。

CRIIRADとは? (クリラッド自身が作成、サイトで公開している日本語の説明・PDF)

クリラッドの科学者は、旧ソ連(現在のロシア)奥地の小さな村にも調査に向かい、1957年に発生した「ウラルの核惨事」の後遺症にも光を当てています。「ウラルの核惨事」とは、ソ連の核兵器製造工場が操業していたウラル山脈のチェリャビンスクで、放射性物質を含む廃液タンクが水素爆発を起こし、大勢のソ連市民を死傷させた大事故ですが、現在もなお全容が解明されておらず、放射能汚染による人的被害についても定まった評価はいまだなされていないようです。

この事故を起こした「マヤーク核施設」は、テチャ川という小さな川の上流にありますが、その川の流域では土壌がセシウム137やストロンチウム90で汚染されており、国の保険機関が水や牛乳、住民の健康などを調査しているものの、その結果は住民には一切知らされていないと映画は述べています。「水素爆発」「セシウム137」「ストロンチウム90」などの固有名詞が何を意味するのか、今では我々日本人も一定の知識を持っていますが、ある村の住民は諦めたように映画の取材チームの質問に答えています。

「私たちはモルモットみたいだ。(調査のために)わざとここで生活させられているんだろう」

放射性廃棄物が生み出されるのは、原子力の平和利用と呼ばれる原子力発電所だけでなく、原子力の軍事利用、すなわち核爆弾の製造過程でも同じです。長崎に投下されたプルトニウム型原爆が製造された米ワシントン州ハンフォードでは、核兵器工場だった頃に生まれた廃棄物が地下に貯蔵されていますが、1980年代にそれらのタンクから廃液が地下に漏れ出していることが確認されました。しかし、もはやタンクの穴を塞ぐ術はなく、クリラッドの調査によれば、地下水や近隣を流れるコロンビア川がストロンチウム90などの放射性物質で汚染されているとのことです。

たった40年ほどで穴が空くようなタンクしか作れなかった1940年代と比較すれば、70年後の人類は放射性廃棄物の密封と安定的保管の技術において、少しは進歩しているはずです。しかし、西暦で元年から2012年の間に、世界でどれほどの歴史的変動が存在したかを考えれば、数千年、数万年、数十万年という単位で放射性廃棄物を完璧に保管する技術を我々が既に持っているかどうか、答えは明白だと思います。

この映画の最後で、フランス原子力・代替エネルギー庁長官のベルナール・ビゴ(Bernard Bigot)氏が登場し、「放射性廃棄物を長期間にわたって完全に封じ込め、貯蔵する技術を私たちは持っています」と断言します。そして「なぜそう確信できるのですか?」と問われると、次のように説明しました。

「放射性廃棄物を処分する時、忘れてはならない重要な言葉があります。それは『信頼』です。政治指導者、科学者、経営者の責任感、物理の法則、そうしたものをあなたが信頼しなければどうしようもありません。より責任を負っている人間、環境や人命に影響を与えうる決断を下す人間、そうした人々を信頼しなければ、何も始まらないのです。未来を描くためには『信頼』が必要です」

上は、映画の字幕を省略せずそのまま書き写したもので、本当に彼がこの通りに言っているのか、私はフランス語がわからないので確認できませんが、もしこれが正しい翻訳だとしたら、フランスでは「既に思考を停止した人」が原子力の安全管理を司る組織のトップに座っていることになります。翻って、日本ではどうでしょうか。

もう1本は、福島第一原発事故から7年前の2004年に公開された日本映画『東京原発』。 山川元という人が監督の「フィクション」作品ですが、福島の事故を踏まえて観ると、劇中で語られる台詞や指摘があまりにもリアルに感じられます。

筋書きは、役所広司演ずる東京都知事が「東京に原発を誘致する」という政策を発案し、東京都庁幹部との間で激しい議論を繰り広げている間に、別のところである重大な事件が起きる、という一種の社会的サスペンス映画です。あまり予備知識が無い方がよいと思われるので、これから観る人のために、具体的な内容はこれ以上触れずにおきますが、非常に重要な問題提起をいくつも内包した、今だからこそ観ておくべき作品という風に感じました。

アマゾンのレビューを観ると、「ある重大な事件」の話は不要だったのでは、という意見もありますが、私はこれもテーマと密接に関連する主題だと思うので、入れて正解だったと思います。国内に原子力発電所を持つということは、見方を変えれば「(潜在敵国にとっての)運搬手段の要らない『貧者の核爆弾』を抱え込む」ことでもあります。核爆発はしなくても、冷却機能の喪失による水素爆発で放射性物質が広範囲に散布すれば、それだけでも「大量破壊兵器(WMD)が炸裂した」のと同じ効果があります。

元経済産業省の古賀茂明氏は、月曜日(2月27日)夕方の大阪朝日放送『キャスト』という番組の冒頭で、「福井の大飯原発を4月に再稼働することは、政府内では事実上の既定方針であり、それに間に合わせるために『原子力規制庁』の創設を急いでいる。細野豪志原発担当相が規則違反を承知で国会事故調(福島第一原発事故調査委員会、黒川清委員長)に接触したのもその一環だ」と指摘されていました。福島第一原発事故から、もうすぐ一年になりますが、日本政府は、われわれ日本人の思考は、この一年で何か変わったと言えるでしょうか。

昨年(2011年)3月28日の記事

1本目は、エリック・ゲレ監督『放射性廃棄物 〜終わらない悪夢〜』。福島事故から2年前の2009年にフランスで制作された作品で、原発の放射性廃棄物の行方と将来の保管に関する問題を正面から取り扱ったドキュメンタリーです(少し前にNHK-BSで放送されていたらしい)。

多くの日本人が理解している通り、原子力発電所は運転に伴って様々な放射性廃棄物を生み出します。その廃棄物は、数十万年という単位での安定した保管が必要な危険物でもありますが、今までそれがどのように扱われてきたか、事故により放射能汚染が発生した場所でどんなことが起こっているのか、そして将来そのような技術を人類が確立できる可能性はあるのか、といった問題を、フランスの科学調査機関クリラッド(CRIIRAD)の調査結果を交えながら、淡々とした取材で描き出しています。

この映画で非常に重要な役割を果たしているクリラッドとは「放射能に関する調査および情報提供の独立委員会(Commission de Recherche et d’Information Indépendantes sur la Radioactivité)」の略で、1986年4月のチェルノブイリ原発事故の際にフランスの公的機関が放射能汚染の情報を国民に正しく公表しなかったことから設立されたNGO/NPOです。

CRIIRADとは? (クリラッド自身が作成、サイトで公開している日本語の説明・PDF)

クリラッドの科学者は、旧ソ連(現在のロシア)奥地の小さな村にも調査に向かい、1957年に発生した「ウラルの核惨事」の後遺症にも光を当てています。「ウラルの核惨事」とは、ソ連の核兵器製造工場が操業していたウラル山脈のチェリャビンスクで、放射性物質を含む廃液タンクが水素爆発を起こし、大勢のソ連市民を死傷させた大事故ですが、現在もなお全容が解明されておらず、放射能汚染による人的被害についても定まった評価はいまだなされていないようです。

この事故を起こした「マヤーク核施設」は、テチャ川という小さな川の上流にありますが、その川の流域では土壌がセシウム137やストロンチウム90で汚染されており、国の保険機関が水や牛乳、住民の健康などを調査しているものの、その結果は住民には一切知らされていないと映画は述べています。「水素爆発」「セシウム137」「ストロンチウム90」などの固有名詞が何を意味するのか、今では我々日本人も一定の知識を持っていますが、ある村の住民は諦めたように映画の取材チームの質問に答えています。

「私たちはモルモットみたいだ。(調査のために)わざとここで生活させられているんだろう」

放射性廃棄物が生み出されるのは、原子力の平和利用と呼ばれる原子力発電所だけでなく、原子力の軍事利用、すなわち核爆弾の製造過程でも同じです。長崎に投下されたプルトニウム型原爆が製造された米ワシントン州ハンフォードでは、核兵器工場だった頃に生まれた廃棄物が地下に貯蔵されていますが、1980年代にそれらのタンクから廃液が地下に漏れ出していることが確認されました。しかし、もはやタンクの穴を塞ぐ術はなく、クリラッドの調査によれば、地下水や近隣を流れるコロンビア川がストロンチウム90などの放射性物質で汚染されているとのことです。

たった40年ほどで穴が空くようなタンクしか作れなかった1940年代と比較すれば、70年後の人類は放射性廃棄物の密封と安定的保管の技術において、少しは進歩しているはずです。しかし、西暦で元年から2012年の間に、世界でどれほどの歴史的変動が存在したかを考えれば、数千年、数万年、数十万年という単位で放射性廃棄物を完璧に保管する技術を我々が既に持っているかどうか、答えは明白だと思います。

この映画の最後で、フランス原子力・代替エネルギー庁長官のベルナール・ビゴ(Bernard Bigot)氏が登場し、「放射性廃棄物を長期間にわたって完全に封じ込め、貯蔵する技術を私たちは持っています」と断言します。そして「なぜそう確信できるのですか?」と問われると、次のように説明しました。

「放射性廃棄物を処分する時、忘れてはならない重要な言葉があります。それは『信頼』です。政治指導者、科学者、経営者の責任感、物理の法則、そうしたものをあなたが信頼しなければどうしようもありません。より責任を負っている人間、環境や人命に影響を与えうる決断を下す人間、そうした人々を信頼しなければ、何も始まらないのです。未来を描くためには『信頼』が必要です」

上は、映画の字幕を省略せずそのまま書き写したもので、本当に彼がこの通りに言っているのか、私はフランス語がわからないので確認できませんが、もしこれが正しい翻訳だとしたら、フランスでは「既に思考を停止した人」が原子力の安全管理を司る組織のトップに座っていることになります。翻って、日本ではどうでしょうか。

もう1本は、福島第一原発事故から7年前の2004年に公開された日本映画『東京原発』。 山川元という人が監督の「フィクション」作品ですが、福島の事故を踏まえて観ると、劇中で語られる台詞や指摘があまりにもリアルに感じられます。

筋書きは、役所広司演ずる東京都知事が「東京に原発を誘致する」という政策を発案し、東京都庁幹部との間で激しい議論を繰り広げている間に、別のところである重大な事件が起きる、という一種の社会的サスペンス映画です。あまり予備知識が無い方がよいと思われるので、これから観る人のために、具体的な内容はこれ以上触れずにおきますが、非常に重要な問題提起をいくつも内包した、今だからこそ観ておくべき作品という風に感じました。

アマゾンのレビューを観ると、「ある重大な事件」の話は不要だったのでは、という意見もありますが、私はこれもテーマと密接に関連する主題だと思うので、入れて正解だったと思います。国内に原子力発電所を持つということは、見方を変えれば「(潜在敵国にとっての)運搬手段の要らない『貧者の核爆弾』を抱え込む」ことでもあります。核爆発はしなくても、冷却機能の喪失による水素爆発で放射性物質が広範囲に散布すれば、それだけでも「大量破壊兵器(WMD)が炸裂した」のと同じ効果があります。

元経済産業省の古賀茂明氏は、月曜日(2月27日)夕方の大阪朝日放送『キャスト』という番組の冒頭で、「福井の大飯原発を4月に再稼働することは、政府内では事実上の既定方針であり、それに間に合わせるために『原子力規制庁』の創設を急いでいる。細野豪志原発担当相が規則違反を承知で国会事故調(福島第一原発事故調査委員会、黒川清委員長)に接触したのもその一環だ」と指摘されていました。福島第一原発事故から、もうすぐ一年になりますが、日本政府は、われわれ日本人の思考は、この一年で何か変わったと言えるでしょうか。

昨年(2011年)3月28日の記事

2011年7月7日 [その他(映画紹介)]

先日の記事のコメント欄で、昨日の世界さんが題名を書かれていた映画『サイレント・ランニング』のDVDを、昨日鑑賞しました。私は、この映画については何も知らなかったので、ネットで調べてみたところ、現在DVDは絶版でアマゾンのマーケットプレイスでも販売されていないとのこと。しかし幸運にもYahooオークションに出品されていたので、さっそく落札して観てみました。以下、筋書きの重要な部分についても多少触れていますので、まだ観ていない方はご注意ください。

監督は、ダグラス・トランブルという人で、SFXに関心がある人以外には知名度が低いかもしれません。昔、クリストファー・ウォーケン主演の同監督作品『ブレインストーム』を劇場で観た記憶がありますが、『2001年宇宙の旅』や『未知との遭遇』『ブレードランナー』などの特撮を担当した、いわばSF特殊撮影のスペシャリストです。

作品の舞台は、宇宙に浮かぶ小さな貨物船で、登場する人間はわずか四人。ほとんど「室内劇」のような感じでストーリーが進展します。地球では、何らかの政治的手法により失業や貧困が根絶された反面、植物が絶滅したという設定で、わずかに残った植物を、貨物船に接続した温室のようなドームで研究対象として栽培しています。

四人のうちの一人(主人公)は、植物や動物に愛情を注ぐ研究者ですが、残りの三人は土で生育した果物よりも人工的な栄養食を好んで食べ、退屈しのぎに車を走らせてタイヤで農地を踏みつぶしてしまうような連中で、主人公と普段から衝突しています。そんな時、地球から「植物のドームを爆破して地球に帰還せよ」との指令が届き、三人は大喜びで爆破の準備に着手します。しかし、貴重な植物を絶滅させることに抵抗を感じる主人公は、遂に感情を抑えられなくなり、ドームの植物を守るために三人を(成り行きで)殺して、感情を持った小型ロボットと一緒に逃亡を図ります。

こう書くと、動植物を愛する主人公がある種の「自然を守るヒーロー」として描かれているのか、という印象を持たれるかもしれませんが、それほど単純な筋書きにはなっていませんでした。一人になった主人公は、ロボットたちにポーカーを教えてゲームに興じたりして、三人の仲間を失った寂しさを紛らわそうとしますが、やがて自分が彼らにやったことに疑念を抱くようになり、また場当たり的な振る舞いの結果、ドームの植物が枯れ始めたりして、次第に事態が手に負えなくなって途方に暮れてしまいます。

本人は自然を愛して共存しているつもりでも、実際にはドームの中で、人工的な「システム」に依存して植物を栽培しているに過ぎず、他の船からの無線の問い合わせに対しても、あまり深く考えずに「逃亡」ルートを決めた結果、太陽から離れてしまい、日照不足で植物を弱らせるという失態を演じています。そして、遂にもう逃げられないとわかった時、主人公はある決断を下すのですが、その決断もまた「その場しのぎ」の対処法でしかなく、この映画が作られた1970年代初頭のアメリカ国内で蔓延していたであろう心理的な閉塞感が、ジョーン・バエズの歌声と共に伝わってくるようです。

そんな情けない姿の主人公(あくまで「キャラクター設定」の話です)を脇から支えて、この作品を長く語られる出来にしているのが、感情を持った小さいロボットたちのけなげな姿。ちょっと『スター・ウォーズ』のR2-D2に似ていますが(両方とも、中に人が入って動かしています)、それほど優秀な能力を備えているわけでもなく、移動もヨチヨチとした二足歩行で、命じられた仕事をいっしょうけんめいにこなしていきます。

作品のエンディングは、ロボットの一体がじょうろで植物に水をやっているシーンですが、これは何かの心理テストに使えそうなほど、さまざまな解釈が可能である気がします。とりあえず植物が生き延びて良かった、という人もいれば、いずれ電池が切れて彼ら全てが最期を迎えるだろう、というドライな見方をする人もいるでしょう。あるいは、そのうち異星人に発見されて、植物は新天地で栄えるに違いない、という想像も、不可能ではありません。

しかし、人工物であるロボットが、一番最後に残った自然(植物)の番人を孤独に務めているというのは、強烈な皮肉です。人間と自然の関係とは、いちがいに論じることの難しいテーマですが、そもそも人間が考えるところの「自然」というのは、どんな状態を指すものなのか。これをまず明確化しないと、この作品の主人公の内面(「作品」そのものではありません)と同様、情緒的で場当たり的な「自然礼賛」だけで終わってしまう気がします。

少し前に、リドリー・スコット監督の『エイリアン』が、NHKのBSで放送されていたので最後まで観ましたが、今回の『サイレント・ランニング』を観ながら、何度かこの作品のことを思い出しました。ご覧になった方ならご存じでしょうが、アッシュという乗組員の一人だけは、他の仲間の生命よりも、途中で発見した「異星人(エイリアン)」という研究対象を地球に持ち帰ることを優先しようとし、それがショッキングな事件へと発展します。

『エイリアン』を観ている時、観客のほぼ全員(おそらく)は、宇宙貨物船ノストロモ号の乗員、すなわち「人間陣営」の立場で物事を理解し、行動の是非を判断します。見るからに不気味で気持ちの悪い「異星人陣営」に肩入れする人など、熱狂的なH.R.ギーガー(異星人をデザインした人)ファンを除けば、まず見つからないでしょう。

しかし『エイリアン』のストーリーを改めて振り返ると、事情を知らずに彼らの生活圏(何かの宇宙船に産み付けられた卵)に勝手に入り込んだのは「人間陣営」の方であり、地球以外の広い範囲も含めて考えるなら、この不気味な「異星人」もまた「自然」の一部です。他の生き物に寄生する生物は、地球にもいろいろ存在しますし、彼らはそういう方法でしか子孫を残せないよう神(またはそれに近い何か)からプログラムされている以上、人間との「平和的共存」はおそらく不可能です。

人間が「自然との共存」という時、暗黙のうちに「人間にとって都合のいい自然」だけが共存の対象と見なされているようです。ゴキブリやナメクジと「仲良く共存しよう」などという人は「自然愛好家」ではなく「ちょっと変わった趣味の者」と見なされます。それが悪いと主張するつもりはありませんが、自然というのは本来人間がコントロールできるものではなく、また人間が考えるところの「自然との共存」もまた、人間の利害に叶う形でしか成立し得ない、きわめて限定的かつ不完全なものであることを、この映画(『サイレント・ランニング』の方)を観て改めて思いました。

私自身もまた、庭で栽培する植物やその周囲に棲む生き物を、自分の都合で勝手に選別して、愛情を持って育てたり、無慈悲に刈ったり殺したりしています。しかし、私がもし「失業や貧困が根絶された代わりに植物や虫が絶滅した世界」と「失業や貧困はあるけど植物や虫もいる世界」のどちらかを選択できるとしたら、たぶん後者を選ぶと思います。

映画を見終わった後、ベランダで栽培しているトマトの苗から、今年最初の赤くなったトマトを1個、収穫しました。とりあえず食卓の飾りになっていて、まだ食べていませんが、自然の恵みに感謝しつつ、明日いただきます。

【おまけ】

庭で育つプンタレッラの葉っぱをよく見ると… おや?

赤ちゃんカマキリ。昨年秋、キュウリの支柱に産みつけられた卵のうちの一つが孵ったようです。まだ体長1センチくらい。幸い、人間を襲うことはありません。

監督は、ダグラス・トランブルという人で、SFXに関心がある人以外には知名度が低いかもしれません。昔、クリストファー・ウォーケン主演の同監督作品『ブレインストーム』を劇場で観た記憶がありますが、『2001年宇宙の旅』や『未知との遭遇』『ブレードランナー』などの特撮を担当した、いわばSF特殊撮影のスペシャリストです。

作品の舞台は、宇宙に浮かぶ小さな貨物船で、登場する人間はわずか四人。ほとんど「室内劇」のような感じでストーリーが進展します。地球では、何らかの政治的手法により失業や貧困が根絶された反面、植物が絶滅したという設定で、わずかに残った植物を、貨物船に接続した温室のようなドームで研究対象として栽培しています。

四人のうちの一人(主人公)は、植物や動物に愛情を注ぐ研究者ですが、残りの三人は土で生育した果物よりも人工的な栄養食を好んで食べ、退屈しのぎに車を走らせてタイヤで農地を踏みつぶしてしまうような連中で、主人公と普段から衝突しています。そんな時、地球から「植物のドームを爆破して地球に帰還せよ」との指令が届き、三人は大喜びで爆破の準備に着手します。しかし、貴重な植物を絶滅させることに抵抗を感じる主人公は、遂に感情を抑えられなくなり、ドームの植物を守るために三人を(成り行きで)殺して、感情を持った小型ロボットと一緒に逃亡を図ります。

こう書くと、動植物を愛する主人公がある種の「自然を守るヒーロー」として描かれているのか、という印象を持たれるかもしれませんが、それほど単純な筋書きにはなっていませんでした。一人になった主人公は、ロボットたちにポーカーを教えてゲームに興じたりして、三人の仲間を失った寂しさを紛らわそうとしますが、やがて自分が彼らにやったことに疑念を抱くようになり、また場当たり的な振る舞いの結果、ドームの植物が枯れ始めたりして、次第に事態が手に負えなくなって途方に暮れてしまいます。

本人は自然を愛して共存しているつもりでも、実際にはドームの中で、人工的な「システム」に依存して植物を栽培しているに過ぎず、他の船からの無線の問い合わせに対しても、あまり深く考えずに「逃亡」ルートを決めた結果、太陽から離れてしまい、日照不足で植物を弱らせるという失態を演じています。そして、遂にもう逃げられないとわかった時、主人公はある決断を下すのですが、その決断もまた「その場しのぎ」の対処法でしかなく、この映画が作られた1970年代初頭のアメリカ国内で蔓延していたであろう心理的な閉塞感が、ジョーン・バエズの歌声と共に伝わってくるようです。

そんな情けない姿の主人公(あくまで「キャラクター設定」の話です)を脇から支えて、この作品を長く語られる出来にしているのが、感情を持った小さいロボットたちのけなげな姿。ちょっと『スター・ウォーズ』のR2-D2に似ていますが(両方とも、中に人が入って動かしています)、それほど優秀な能力を備えているわけでもなく、移動もヨチヨチとした二足歩行で、命じられた仕事をいっしょうけんめいにこなしていきます。

作品のエンディングは、ロボットの一体がじょうろで植物に水をやっているシーンですが、これは何かの心理テストに使えそうなほど、さまざまな解釈が可能である気がします。とりあえず植物が生き延びて良かった、という人もいれば、いずれ電池が切れて彼ら全てが最期を迎えるだろう、というドライな見方をする人もいるでしょう。あるいは、そのうち異星人に発見されて、植物は新天地で栄えるに違いない、という想像も、不可能ではありません。

しかし、人工物であるロボットが、一番最後に残った自然(植物)の番人を孤独に務めているというのは、強烈な皮肉です。人間と自然の関係とは、いちがいに論じることの難しいテーマですが、そもそも人間が考えるところの「自然」というのは、どんな状態を指すものなのか。これをまず明確化しないと、この作品の主人公の内面(「作品」そのものではありません)と同様、情緒的で場当たり的な「自然礼賛」だけで終わってしまう気がします。

少し前に、リドリー・スコット監督の『エイリアン』が、NHKのBSで放送されていたので最後まで観ましたが、今回の『サイレント・ランニング』を観ながら、何度かこの作品のことを思い出しました。ご覧になった方ならご存じでしょうが、アッシュという乗組員の一人だけは、他の仲間の生命よりも、途中で発見した「異星人(エイリアン)」という研究対象を地球に持ち帰ることを優先しようとし、それがショッキングな事件へと発展します。

『エイリアン』を観ている時、観客のほぼ全員(おそらく)は、宇宙貨物船ノストロモ号の乗員、すなわち「人間陣営」の立場で物事を理解し、行動の是非を判断します。見るからに不気味で気持ちの悪い「異星人陣営」に肩入れする人など、熱狂的なH.R.ギーガー(異星人をデザインした人)ファンを除けば、まず見つからないでしょう。

しかし『エイリアン』のストーリーを改めて振り返ると、事情を知らずに彼らの生活圏(何かの宇宙船に産み付けられた卵)に勝手に入り込んだのは「人間陣営」の方であり、地球以外の広い範囲も含めて考えるなら、この不気味な「異星人」もまた「自然」の一部です。他の生き物に寄生する生物は、地球にもいろいろ存在しますし、彼らはそういう方法でしか子孫を残せないよう神(またはそれに近い何か)からプログラムされている以上、人間との「平和的共存」はおそらく不可能です。

人間が「自然との共存」という時、暗黙のうちに「人間にとって都合のいい自然」だけが共存の対象と見なされているようです。ゴキブリやナメクジと「仲良く共存しよう」などという人は「自然愛好家」ではなく「ちょっと変わった趣味の者」と見なされます。それが悪いと主張するつもりはありませんが、自然というのは本来人間がコントロールできるものではなく、また人間が考えるところの「自然との共存」もまた、人間の利害に叶う形でしか成立し得ない、きわめて限定的かつ不完全なものであることを、この映画(『サイレント・ランニング』の方)を観て改めて思いました。

私自身もまた、庭で栽培する植物やその周囲に棲む生き物を、自分の都合で勝手に選別して、愛情を持って育てたり、無慈悲に刈ったり殺したりしています。しかし、私がもし「失業や貧困が根絶された代わりに植物や虫が絶滅した世界」と「失業や貧困はあるけど植物や虫もいる世界」のどちらかを選択できるとしたら、たぶん後者を選ぶと思います。

映画を見終わった後、ベランダで栽培しているトマトの苗から、今年最初の赤くなったトマトを1個、収穫しました。とりあえず食卓の飾りになっていて、まだ食べていませんが、自然の恵みに感謝しつつ、明日いただきます。

【おまけ】

庭で育つプンタレッラの葉っぱをよく見ると… おや?

赤ちゃんカマキリ。昨年秋、キュウリの支柱に産みつけられた卵のうちの一つが孵ったようです。まだ体長1センチくらい。幸い、人間を襲うことはありません。

2011年2月25日 [その他(映画紹介)]

ハードカバー単行本 『宿命の「バルバロッサ作戦」』 の発売日(2月22日)と同日に、ムック本 『決定版太平洋戦争(10) 占領・冷戦・再軍備』 も発売のはこびとなりました。私も記事を一本(「東アジアに今も残る東西冷戦の構造」)書かせていただきました。

スタート当初は全7巻の予定でしたが、読者の反響が上々ということで、途中で10巻に拡張されたという、関係者にとっては非常に喜ばしい展開となったシリーズですが、戦後の占領政策や冷戦構造と日本の関係、再軍備に至る経過を多角的な視点からカバーするこの巻も、非常に内容の濃い本に仕上がっていると思います(自分の記事はとりあえず脇に置くとして)。折込付録の1946年12月発行「GHQ 東京占領地図」も、眺めているといろいろな発見があります(いきなり「フィリピン大使館」が存在したり、カスター将軍や映画 『ワンス・アンド・フォーエバー』 で有名な第7騎兵連隊の本部が東京海洋大の敷地に置かれていたり)。

さて、昨日買い物に出たついでに本屋に立ち寄ったところ、雑誌 『ニューズウィーク』 の最新号で、映画俳優のジョージ・クルーニーが大きく取り上げられていました。彼のファンである私は、即座に「買い指令」を指先に下してレジに向かいましたが、本文記事ではエジプトの隣国スーダンが内戦を回避して南北分離に至る経過で、彼の存在と現地での活動がどのような影響を及ぼしたかが、本人への取材も交えて詳しく述べられていました。

欧米のいわゆる「セレブ(著名人)」は、国際的な社会活動にも熱心な人が少なくないですが(オードリー・ヘップバーンの功績が大きい気がします)、クルーニーはかなり前から「社会派」の映画作品にも多数出演しており、政治意識の高い誠実な人だと感じていました(マット・デイモンやベン・アフレックも)。本人も認めている通り、若い頃はけっこう羽目を外したりもしていて、女性関係も華やかで、決して「聖人君子」タイプではないですが、完全に自分のスタイルを確立して仕事や社会活動に関わる姿勢を見ると、本当にカッコいい人だな、と思います。

この人の出演した映画の中で、特に強く印象に残っているのは、『シリアナ(Syriana)』 という作品です。カタカナ四文字で書くと、どうも間抜けな印象のタイトルですが、これは中近東のシリアからイラク、イランに至る一帯をアメリカの利益に適う政体に作り変える構想を指す、CIA(米中央情報局)内部の隠語だそうです。クルーニーは、この作品でCIAの重要工作員を演じている(アカデミー助演男優賞、ゴールデングローブ賞助演男優賞を受賞)のですが、アメリカ政府と中東産油国の歪んだ関係、そして9.11以降に世界を覆う、いわゆる「対テロ戦争」の背景にある諸々の「原因」について、これほどリアリティある形(この方面について分析研究記事を書いてきた経験に基づく評価)で描き出した作品は、他にはちょっと思いつきません。

アマゾンのレビューをはじめ、映画評のサイトやブログなどを見ると、この作品に対する一般的な評価はあまり高くないようですが、その原因はおそらく、観る側が中東諸国とアメリカの関係について多少の予備知識を持っていないとわからないパートが少なからずあるからだと思います(実際、そのような指摘も批評で書かれています)。けれども、例えばパキスタンからの出稼ぎ労働者が、絶望の果てにたどり着いた「救済の道」とか、考え方の異なる産油国の二人の王子(私はシリアナというよりサウジアラビアの方を連想しました)に対する、アメリカ政府と多国籍企業の態度など、この作品は現在進行中の「歴史」について、非常に示唆に富んだ内容を含んでいるように感じました。あと何十年かしたら、同時代を鋭く描いた野心作として、再評価されるのでは、という気がします。

クライマックスのシーンで、クルーニー演じるCIA工作員が、王子の一人に向かって、何かを言おうとします(ネタバレぎりぎりなので、これ以上は書きません)。それが何であったのか。私が映画を観たときに「こうではないか」と思ったことが、スーダンで彼の行った行動によって裏付けられたような気がして、私はこの人をさらに尊敬するようになりました。エジプト政変で若者たちを勇気づけたのは、実は隣国スーダンでの(当初は誰もが実現の可能性に否定的だった)民主投票だった、という本文記事の指摘は、日本のテレビや新聞などでは触れられていない視点だと思います。

ちなみに、製作総指揮はジョージ・クルーニーのほか3人ですが、そのうちの1人スティーヴン・ソダーバーグは 『トラフィック』 などを撮った社会派の監督で、これも忘れられない作品の1つです(主演のベニチオ・デル・トロの卓越した演技、アメリカとメキシコのシーンを画面の色調と質感で切り分ける絶妙の演出、そしてハッピーエンドではないものの穏やかな余韻の残るエンディングなど)。

これ以外にも、『ニューズウィーク』 の最新号には「強権アラブ 独裁者の保身術」(ここでも中東の独裁者と米CIAの関係について触れられています)や元米国防長官ラムズフェルドの回顧録に関連した(批判的)記事二本など、最近よくゲーマーのブログで見かけるGMT社のカードドリブン・ゲーム 『ラビリンス』(未入手ですが私も近々買うつもり)の参考情報としても有益な記事が掲載されており、この分野に関心のある方にはお薦めできる内容です。中近東とは関係ありませんが、日本公開が楽しみな映画 『英国王のスピーチ』 誕生秘話(コリン・ファースではなく、脚本家の方がメイン)も、なかなか興味深い記事でした。

スタート当初は全7巻の予定でしたが、読者の反響が上々ということで、途中で10巻に拡張されたという、関係者にとっては非常に喜ばしい展開となったシリーズですが、戦後の占領政策や冷戦構造と日本の関係、再軍備に至る経過を多角的な視点からカバーするこの巻も、非常に内容の濃い本に仕上がっていると思います(自分の記事はとりあえず脇に置くとして)。折込付録の1946年12月発行「GHQ 東京占領地図」も、眺めているといろいろな発見があります(いきなり「フィリピン大使館」が存在したり、カスター将軍や映画 『ワンス・アンド・フォーエバー』 で有名な第7騎兵連隊の本部が東京海洋大の敷地に置かれていたり)。

さて、昨日買い物に出たついでに本屋に立ち寄ったところ、雑誌 『ニューズウィーク』 の最新号で、映画俳優のジョージ・クルーニーが大きく取り上げられていました。彼のファンである私は、即座に「買い指令」を指先に下してレジに向かいましたが、本文記事ではエジプトの隣国スーダンが内戦を回避して南北分離に至る経過で、彼の存在と現地での活動がどのような影響を及ぼしたかが、本人への取材も交えて詳しく述べられていました。

欧米のいわゆる「セレブ(著名人)」は、国際的な社会活動にも熱心な人が少なくないですが(オードリー・ヘップバーンの功績が大きい気がします)、クルーニーはかなり前から「社会派」の映画作品にも多数出演しており、政治意識の高い誠実な人だと感じていました(マット・デイモンやベン・アフレックも)。本人も認めている通り、若い頃はけっこう羽目を外したりもしていて、女性関係も華やかで、決して「聖人君子」タイプではないですが、完全に自分のスタイルを確立して仕事や社会活動に関わる姿勢を見ると、本当にカッコいい人だな、と思います。

この人の出演した映画の中で、特に強く印象に残っているのは、『シリアナ(Syriana)』 という作品です。カタカナ四文字で書くと、どうも間抜けな印象のタイトルですが、これは中近東のシリアからイラク、イランに至る一帯をアメリカの利益に適う政体に作り変える構想を指す、CIA(米中央情報局)内部の隠語だそうです。クルーニーは、この作品でCIAの重要工作員を演じている(アカデミー助演男優賞、ゴールデングローブ賞助演男優賞を受賞)のですが、アメリカ政府と中東産油国の歪んだ関係、そして9.11以降に世界を覆う、いわゆる「対テロ戦争」の背景にある諸々の「原因」について、これほどリアリティある形(この方面について分析研究記事を書いてきた経験に基づく評価)で描き出した作品は、他にはちょっと思いつきません。

アマゾンのレビューをはじめ、映画評のサイトやブログなどを見ると、この作品に対する一般的な評価はあまり高くないようですが、その原因はおそらく、観る側が中東諸国とアメリカの関係について多少の予備知識を持っていないとわからないパートが少なからずあるからだと思います(実際、そのような指摘も批評で書かれています)。けれども、例えばパキスタンからの出稼ぎ労働者が、絶望の果てにたどり着いた「救済の道」とか、考え方の異なる産油国の二人の王子(私はシリアナというよりサウジアラビアの方を連想しました)に対する、アメリカ政府と多国籍企業の態度など、この作品は現在進行中の「歴史」について、非常に示唆に富んだ内容を含んでいるように感じました。あと何十年かしたら、同時代を鋭く描いた野心作として、再評価されるのでは、という気がします。

クライマックスのシーンで、クルーニー演じるCIA工作員が、王子の一人に向かって、何かを言おうとします(ネタバレぎりぎりなので、これ以上は書きません)。それが何であったのか。私が映画を観たときに「こうではないか」と思ったことが、スーダンで彼の行った行動によって裏付けられたような気がして、私はこの人をさらに尊敬するようになりました。エジプト政変で若者たちを勇気づけたのは、実は隣国スーダンでの(当初は誰もが実現の可能性に否定的だった)民主投票だった、という本文記事の指摘は、日本のテレビや新聞などでは触れられていない視点だと思います。

ちなみに、製作総指揮はジョージ・クルーニーのほか3人ですが、そのうちの1人スティーヴン・ソダーバーグは 『トラフィック』 などを撮った社会派の監督で、これも忘れられない作品の1つです(主演のベニチオ・デル・トロの卓越した演技、アメリカとメキシコのシーンを画面の色調と質感で切り分ける絶妙の演出、そしてハッピーエンドではないものの穏やかな余韻の残るエンディングなど)。

これ以外にも、『ニューズウィーク』 の最新号には「強権アラブ 独裁者の保身術」(ここでも中東の独裁者と米CIAの関係について触れられています)や元米国防長官ラムズフェルドの回顧録に関連した(批判的)記事二本など、最近よくゲーマーのブログで見かけるGMT社のカードドリブン・ゲーム 『ラビリンス』(未入手ですが私も近々買うつもり)の参考情報としても有益な記事が掲載されており、この分野に関心のある方にはお薦めできる内容です。中近東とは関係ありませんが、日本公開が楽しみな映画 『英国王のスピーチ』 誕生秘話(コリン・ファースではなく、脚本家の方がメイン)も、なかなか興味深い記事でした。

2010年10月6日 [その他(映画紹介)]

今週も引き続き、ハードカバー本の執筆に没頭しています(同じフレーズばかりですいません)。独ソ戦という巨大なテーマと真正面から向き合いながら、大理石の彫像を鑿で彫っているような心境ですが、このテーマに興味をお持ちの「目の肥えた」読者の方々にも満足していただける本に仕上げるよう、最後まで気を抜かずにベストを尽くします。

さて、ご存知の方も多いかと思いますが、あさっての10月8日、アイルトン・セナの伝記映画『アイルトン・セナ ~音速の彼方へ』が、日本で先行公開されます。日本におけるF1ブームの立役者であるのと同時に、F1の世界で不滅の伝説を築いたセナが、サンマリノGPで不慮の事故を遂げてから、今年でもう16年になります。もう16年…。月日の経つのは、ほんとうに早いものです。

画像は公式サイト(http://senna-movie.jp/)より。高画質の予告編も観られます。

予告編で観る限りでは、やはりアラン・プロストとの(スタイルの異なる)プロフェッショナル同士の確執が重要な位置を占めているようですが、FIAのジャン=マリー・バレストルのセナいじめなど、1988年から1989年頃の記憶が生々しく蘇ってきます。私が東京でしばらく暮らし始めたのも1989年でしたが、日本GPを観るためにわざわざ帰省したのを思い出しました。

1994年のイモラ(サンマリノGPの開催地)の映像は、もうあまり観たくないと思っていましたが、YouTubeに当日トサ・コーナーで観戦していた観客が撮影したビデオが公開されていました。サーキットの臨場感満点の映像ですが、それだけに胸に重く響きます。

http://www.youtube.com/watch?v=R52AbYC7aL0&feature=related

(埋め込み禁止の設定なのでリンク先をご覧ください)

こちらはセナの事故死を伝えるBBCニュース。名物リポーターのマレー・ウォーカー氏のコメント。

2000年イタリアGP後の優勝者インタビュー。セナの最多勝記録(41勝)に「並んでしまった」ことについて質問されたミハエル・シューマッハが見せた意外な姿に誰もが驚きました。セナが事故死した1994年のサンマリノGPで優勝した後、彼は表彰台で笑顔を見せていたため、業界人とファンの両方から激しい批判に晒されましたが、実はあの時点ではセナが他界したことを知らなかったとのことで、彼の心にはどんな想いが込み上げていたのでしょうか…。

今週末は、いよいよ日本GPですが、私は金曜だけ現地で観戦する予定(土曜と日曜は、自治会の会議があるのです…)。映画は、橿原のシネコンでも上映するらしいので、都合が合えば石田さんを誘って観に行こうかと構想中。

さて、ご存知の方も多いかと思いますが、あさっての10月8日、アイルトン・セナの伝記映画『アイルトン・セナ ~音速の彼方へ』が、日本で先行公開されます。日本におけるF1ブームの立役者であるのと同時に、F1の世界で不滅の伝説を築いたセナが、サンマリノGPで不慮の事故を遂げてから、今年でもう16年になります。もう16年…。月日の経つのは、ほんとうに早いものです。

画像は公式サイト(http://senna-movie.jp/)より。高画質の予告編も観られます。

予告編で観る限りでは、やはりアラン・プロストとの(スタイルの異なる)プロフェッショナル同士の確執が重要な位置を占めているようですが、FIAのジャン=マリー・バレストルのセナいじめなど、1988年から1989年頃の記憶が生々しく蘇ってきます。私が東京でしばらく暮らし始めたのも1989年でしたが、日本GPを観るためにわざわざ帰省したのを思い出しました。

1994年のイモラ(サンマリノGPの開催地)の映像は、もうあまり観たくないと思っていましたが、YouTubeに当日トサ・コーナーで観戦していた観客が撮影したビデオが公開されていました。サーキットの臨場感満点の映像ですが、それだけに胸に重く響きます。

http://www.youtube.com/watch?v=R52AbYC7aL0&feature=related

(埋め込み禁止の設定なのでリンク先をご覧ください)

こちらはセナの事故死を伝えるBBCニュース。名物リポーターのマレー・ウォーカー氏のコメント。

2000年イタリアGP後の優勝者インタビュー。セナの最多勝記録(41勝)に「並んでしまった」ことについて質問されたミハエル・シューマッハが見せた意外な姿に誰もが驚きました。セナが事故死した1994年のサンマリノGPで優勝した後、彼は表彰台で笑顔を見せていたため、業界人とファンの両方から激しい批判に晒されましたが、実はあの時点ではセナが他界したことを知らなかったとのことで、彼の心にはどんな想いが込み上げていたのでしょうか…。

今週末は、いよいよ日本GPですが、私は金曜だけ現地で観戦する予定(土曜と日曜は、自治会の会議があるのです…)。映画は、橿原のシネコンでも上映するらしいので、都合が合えば石田さんを誘って観に行こうかと構想中。

2010年7月1日 [その他(映画紹介)]

日本代表にとってのワールドカップは、残念ながら目標のはるか手前で終わってしまいましたが、大会前には誰も予想しなかったような、良い試合を見せてもらいました。特に対デンマーク戦は、非常にいい形で攻撃の連携がコンスタントに結果に結びついて、まるで強豪チームのような余裕ある戦いぶりだったと思います。

対パラグアイ戦の交代3人目のカードは、若い森本君に「力試し」させて欲しかったという気もしますが、ともかくナショナルチームとして現在の能力を限界まで出し尽くし、日本じゅうの人々に「日本代表の試合をまた観よう」という気持ちを取り戻させたのは一つの大きな成果でした。4年後のブラジル大会は、本田が28歳、森本が26歳、長谷部は30歳。今回よりもさらに「世界を驚かす」試合をたくさん見せてもらいたいものです。

しかし日本が脱落した後も(当然ながら)大会は続き、いよいよ強豪国が激突する一番おもしろい段階に突入して、各試合から目が離せなくなり、今までにも増して仕事の障害となりつつあります(笑)。まあ、4年に1度のお祭りですし、超一流のプレーを観て仕事のエネルギーをもらう、という大義名分で、私も祭りを楽しみたいと思います。

さて、今日は最近DVDで観て感銘を受けた映画について、少しご紹介します。内容に触れている箇所がありますので、未見の方はご注意ください。

『戦場でワルツを』。イスラエル人のアリ・フォルマン監督が、自らの経験を基に制作した、一風変わったドキュメンタリー映画です。1982年のレバノン侵攻に参加したイスラエルの退役軍人同士が、戦後長らく経って再会し、酒を呑みながら、当時の忌まわしい思い出について語り合うところから、ストーリーが始まります。しかし主人公は、確かに従軍したにもかかわらず、レバノン侵攻そのものの記憶が意識から欠落しており、当時の戦友と会って話を聞いたり、心理学者のカウンセリングを受けたりしながら、少しずつ記憶の断片を回復していきます。

戦争とPTSDというテーマでは、マイケル・チミノの『ディア・ハンター』が有名ですが、アメリカ人にとってのベトナム戦争と、イスラエル人にとってのレバノン侵攻には、いくつか共通点があり、本作は実写ではなく印象的なタッチのアニメーションで、あの戦争に参加したイスラエルの若者を描き出しています。砲塔後部にチェーンカーテンを装着したイスラエル軍のメルカバ戦車や、RPG7を発射するアラブ人の少年など、中東戦争の凄惨な情景が、鮮やかで「お洒落」とも言える絵柄で表現されていて、ちょっと意表を突かれるような映像体験です。

原題は「バシールとワルツを」。バシール・ジェマイエルというのは、レバノンのキリスト教民兵組織で英雄視されていた、親イスラエルの人物で、ベイルートの街角のあちこちにポスターが貼られるなど、当時レバノン侵攻に参加したイスラエル兵にとっては忘れられない「アイコン」の一つです。ただ、主人公を含めてバシールが何者なのか、実は正確に知らずに戦場で戦っていたイスラエル兵も多かったようです。彼が大統領に就任した直後に、ある事件が発生し、ストーリーが大きく転回していきます。当時のベギン首相やシャロン国防相も、なかなか皮肉な描き方で登場し、中東戦争についての多少の予備知識があると、ニヤリとさせられます。

レバノン侵攻における兵士の日常生活を描く中で、当時イスラエル兵が好んだ曲として、OMDの「エノラ・ゲイの悲劇」や、PILの「ディス・イズ・ノット・ア・ラブ・ソング」などが使われていますが、これらは当時中学生だった私もよく聴いていた楽曲で、自分の中での「レバノン侵攻」の認識が、今までとは違った角度でリアリティのあるものになりました。イスラエルでは今でも、レバノン侵攻やガザ紛争などのPTSDに苦しむ元兵士が大勢存在し、しかもその数は今なお増え続けているそうです。

また、イスラエル人の登場人物の一人が、イスラエル軍によるパレスチナ難民の扱いと、第二次大戦中のナチスによるユダヤ人迫害を同一視するような台詞を口にしていたのは、少し驚かされました。そういう視点は、あの国の内部では絶対的なタブーだと思っていたので…。

そして、主人公が最後まで深層心理の奥底に封印していた「記憶」が、ラストシーンですべて甦るのですが、その「忌まわしい記憶が鮮明に甦った瞬間の主人公の衝撃」を、観客もリアルに追体験できるような、壮絶な演出になっていて、見終わった後、しばらくソファから動けなくなりました。あちこちの国際映画賞で高く評価されたのも頷ける完成度で、宣伝文句の「アニメーションでしか描けなかったドキュメンタリー」という言葉の意味も、観賞後の余韻に浸りながら理解できました。

戦争のリアルな一断面(あくまで断面として作られた映画なので、史実のレバノン侵攻のあれが無い、この視点が欠けているなどとケチをつけず、断面として素直に観賞するのが適切でしょう)を鮮やかな手腕で描き出すことに成功しており、中東戦争はもちろん、戦争という(軍事に留まらない)社会現象全般に興味のある方に、一見をお薦めしたい作品です。

対パラグアイ戦の交代3人目のカードは、若い森本君に「力試し」させて欲しかったという気もしますが、ともかくナショナルチームとして現在の能力を限界まで出し尽くし、日本じゅうの人々に「日本代表の試合をまた観よう」という気持ちを取り戻させたのは一つの大きな成果でした。4年後のブラジル大会は、本田が28歳、森本が26歳、長谷部は30歳。今回よりもさらに「世界を驚かす」試合をたくさん見せてもらいたいものです。

しかし日本が脱落した後も(当然ながら)大会は続き、いよいよ強豪国が激突する一番おもしろい段階に突入して、各試合から目が離せなくなり、今までにも増して仕事の障害となりつつあります(笑)。まあ、4年に1度のお祭りですし、超一流のプレーを観て仕事のエネルギーをもらう、という大義名分で、私も祭りを楽しみたいと思います。

さて、今日は最近DVDで観て感銘を受けた映画について、少しご紹介します。内容に触れている箇所がありますので、未見の方はご注意ください。

『戦場でワルツを』。イスラエル人のアリ・フォルマン監督が、自らの経験を基に制作した、一風変わったドキュメンタリー映画です。1982年のレバノン侵攻に参加したイスラエルの退役軍人同士が、戦後長らく経って再会し、酒を呑みながら、当時の忌まわしい思い出について語り合うところから、ストーリーが始まります。しかし主人公は、確かに従軍したにもかかわらず、レバノン侵攻そのものの記憶が意識から欠落しており、当時の戦友と会って話を聞いたり、心理学者のカウンセリングを受けたりしながら、少しずつ記憶の断片を回復していきます。

戦争とPTSDというテーマでは、マイケル・チミノの『ディア・ハンター』が有名ですが、アメリカ人にとってのベトナム戦争と、イスラエル人にとってのレバノン侵攻には、いくつか共通点があり、本作は実写ではなく印象的なタッチのアニメーションで、あの戦争に参加したイスラエルの若者を描き出しています。砲塔後部にチェーンカーテンを装着したイスラエル軍のメルカバ戦車や、RPG7を発射するアラブ人の少年など、中東戦争の凄惨な情景が、鮮やかで「お洒落」とも言える絵柄で表現されていて、ちょっと意表を突かれるような映像体験です。

原題は「バシールとワルツを」。バシール・ジェマイエルというのは、レバノンのキリスト教民兵組織で英雄視されていた、親イスラエルの人物で、ベイルートの街角のあちこちにポスターが貼られるなど、当時レバノン侵攻に参加したイスラエル兵にとっては忘れられない「アイコン」の一つです。ただ、主人公を含めてバシールが何者なのか、実は正確に知らずに戦場で戦っていたイスラエル兵も多かったようです。彼が大統領に就任した直後に、ある事件が発生し、ストーリーが大きく転回していきます。当時のベギン首相やシャロン国防相も、なかなか皮肉な描き方で登場し、中東戦争についての多少の予備知識があると、ニヤリとさせられます。

レバノン侵攻における兵士の日常生活を描く中で、当時イスラエル兵が好んだ曲として、OMDの「エノラ・ゲイの悲劇」や、PILの「ディス・イズ・ノット・ア・ラブ・ソング」などが使われていますが、これらは当時中学生だった私もよく聴いていた楽曲で、自分の中での「レバノン侵攻」の認識が、今までとは違った角度でリアリティのあるものになりました。イスラエルでは今でも、レバノン侵攻やガザ紛争などのPTSDに苦しむ元兵士が大勢存在し、しかもその数は今なお増え続けているそうです。

また、イスラエル人の登場人物の一人が、イスラエル軍によるパレスチナ難民の扱いと、第二次大戦中のナチスによるユダヤ人迫害を同一視するような台詞を口にしていたのは、少し驚かされました。そういう視点は、あの国の内部では絶対的なタブーだと思っていたので…。

そして、主人公が最後まで深層心理の奥底に封印していた「記憶」が、ラストシーンですべて甦るのですが、その「忌まわしい記憶が鮮明に甦った瞬間の主人公の衝撃」を、観客もリアルに追体験できるような、壮絶な演出になっていて、見終わった後、しばらくソファから動けなくなりました。あちこちの国際映画賞で高く評価されたのも頷ける完成度で、宣伝文句の「アニメーションでしか描けなかったドキュメンタリー」という言葉の意味も、観賞後の余韻に浸りながら理解できました。

戦争のリアルな一断面(あくまで断面として作られた映画なので、史実のレバノン侵攻のあれが無い、この視点が欠けているなどとケチをつけず、断面として素直に観賞するのが適切でしょう)を鮮やかな手腕で描き出すことに成功しており、中東戦争はもちろん、戦争という(軍事に留まらない)社会現象全般に興味のある方に、一見をお薦めしたい作品です。

2010年1月21日 [その他(映画紹介)]

先日、以前の記事でご紹介したアンジェイ・ワイダ監督の映画『カティンの森』を観てきました。今日は、その感想を少し述べてみることにします。「ネタばれ」というほどではないにせよ、内容について触れている箇所がありますので、まだ御覧になっていない方は、くれぐれもご注意ください。

観賞後、天気が良かったので同じ建物(梅田スカイビル)屋上の空中庭園に昇って、淀川周辺の風景をぼんやり眺めながら、映画の内容を自分なりに咀嚼しました。ソ連の内務人民委員部(NKVD)の手で、ポーランド軍将校が次々と虐殺されるシーンは大変ショッキングでしたが、その「虐殺」自体をテーマにしているわけではなく、ポーランドという国が抱える地理的な「宿命」(ロシア/ソ連とプロイセン/ドイツに挟まれた位置から永遠に逃れることができない)や、残された家族のそれぞれが心に抱く希望や絶望、強靱なポーランド人の誇り、そして生き残った「元ポーランド兵」の葛藤など、幅広い問題がストーリーへと巧みに織り込まれており、ポーランドの歴史、特に第二次世界大戦期のポーランド史に興味のある方には、強くお薦めしたい作品です。

ご自身も騎兵将校の父をカティンでNKVDに殺されたワイダ監督にとって、この作品は恐らく「このテーマを撮るまでは死ねない」というくらいに、重大な題材を扱ったものだと想像します。しかし、81歳でついに完成させた『カティンの森』を見終わって、私が感銘を受けたのは、そうした背景や虐殺シーンの壮絶さにもかかわらず、特定の国や人種、民族に対する「怨念」のような暗い感情が、映像から感じられなかったことでした。

映画が終わったあと、劇場を出ようとすると、70歳くらいの白髪のおじいさん(私が観た回は午前10時だったためか、年輩の人が多かった)が「露助はひどいことしよる。満州でも同じことやりよった」とつぶやいているのが耳に入りました。ご自身かご家族の方が、1945年の満州でひどい目に遭われたのだろうかと想像しますが、映画の前半で登場した、母娘を匿って助けた将校が、ソ連軍の軍服を着ていたことに気づかれなかったのかもしれません。襟章で軍服の国籍を見分けられる人なんて少数派でしょうし、日本人がこの映画を観る時の問題として、似たような軍服を着ている兵士の区別がつきにくいという点があるかと思いました。

その「ソ連軍将校」の描き方が、私には強く印象に残りました。作品の中では、この人物が何者なのか、どういう経緯で母娘を匿っているのか、ほとんど説明がありませんが、ポーランド語で会話しているところから考えて、後にソ連軍元帥からポーランド国防相となるロコソフスキーらと同様、ポーランド系のソ連人だろうと推測できます。

そして、この将校は最後に、真剣な面持ちで、母娘に対してこう言います。

「私は自分の家族を救えなかった… あなた方を救いたい」

ソ連軍のポーランド侵攻は1939年でしたが、そのわずか数年前には、ソ連国内で「大粛清」と呼ばれる密告と虐殺の嵐が吹き荒れたことを、ご存知の方も多いかと思います。そして、ワイダ監督も当然、ポーランドの歴史だけでなく、戦後のポーランドを支配したソ連という国家(体制)の歴史についても深い知識をお持ちのはずです。たった数分のシーンですが、ワイダ監督は「カティンの虐殺」についての作品の中で、ソ連の「大粛清」の悲劇についても静かに示唆しています。

ロコソフスキーは、独ソ開戦前にスパイ容疑をかけられて監獄に入れられ、拷問で歯を全部折られるという苦難を味わっていますが、ポーランド系ソ連人であるこの将校の家族がどのような運命をたどったのか、映画では何も説明されていないので、我々は想像するしかありません(ニキータ・ミハルコフ監督の『太陽に灼かれて』を思い出します)。しかしワイダ監督が、カティンの森の虐殺について、決して特定の人種や民族だけの「罪」と見なして、復讐心を煽ったりする意志がないことを、この「ソ連軍将校」の描き方は物語っているような気がします。

戦争で完全に破壊されたワルシャワ旧市街(スタレ・ミアスト)を戦後に再建する際、ポーランドの人々は、余計なものは何一つ付け加えず、ただ「戦争前にあった風景を、壁の亀裂ひとつに至るまで、そのまま忠実に再現する」ことを選びました。この映画におけるポーランド軍将校の虐殺シーンも、まるでドキュメント作品のように、過剰な演出や効果を添加せず、実際にあったことだけを淡々と描くように進んでいきます。前記したワイダ監督ご自身の境遇から考えると、驚くほど抑制の効いた描写です。

「悪いこと」あるいは「間違ったこと」をした相手(対象)に対して、居丈高に正義や道徳を振りかざすという誘惑に打ち克ち、ただ事実を事実として、淡々と、自分の手が届く範囲で、後世の人間に伝承する。これは、歴史にまつわる原稿を書く仕事をしている私にとっても「あるべき姿勢」ですが、もし自分が家族が犠牲となっていたとしたら、その題材でここまで冷静に描けるかどうか。相当な覚悟と強靱な理性を求められる作業であることは確かです。

ワイダ監督が、このテーマでようやく作品を撮ることのできる「環境」が整うまで、事件の発生(1940年)から67年、第二次世界大戦の終結からでも62年もの時間が必要だったことになります。しかし、東欧民主化以前のポーランドにおける政治的抑圧という要素は別として、人生の年輪を重ねないと到達できない「心境」のようなものが、おそらく人間の心には存在するのではないかと想像します。もしワイダ監督が、30代か40代でこのテーマの作品を撮っていたなら、どんな作品になったのか、観てみたい気がする一方、今だからこそ、このような形での作品が完成したのだろうという気もします。

なお、蛇足かと思いますが、現在発売中の『歴史群像』誌に掲載されている拙稿「第二次大戦ポーランド戦史」をお読みになった上で、この作品をご覧になると、登場するポーランド軍人、とりわけ終盤に出てくる「少佐」の境遇などについて、より理解が容易になるかと思います。同じ人物のはずなのに、なぜ言うことや態度が以前と変わっているのか、ポーランドの戦史についての多少の予備知識がないと、わからないのでは、という気がしました。残念ながら、劇場で販売されているパンフレットには、この点についての言及がほとんどないようです(唯一、年表で少しだけ触れられています)。

2009年11月18日 [その他(映画紹介)]

今年の10月29日にNHK-BSで再放送されていた「アンジェイ・ワイダ 祖国ポーランドを撮り続けた男」(初回放送は2008年7月13日)を観て、これは是非映画館で鑑賞したいと思っていた作品「KATYN(カティンの森)」が、遂に日本でもこの冬に公開されるそうです。

この映画は、1943年4月にドイツ側の暴露で明らかになった、ソ連側(NKVD: 内務人民委員部)による4000人以上のポーランド軍将校虐殺事件(発生は1940年)を題材としたものですが、先の番組を観て、ワイダ監督の父もこの事件の被害者だと初めて知りました。私はまだ10代の頃、大阪の小さな映画上映会で「地下水道」や「灰とダイヤモンド」を観て、ポーランドの(重くて暗い)歴史にも興味を持ちました。しかし、ワイダ監督が今でもまだ現役で作品を撮られていたことは、不勉強ながら知りませんでした。1992年の「鷲の指輪」という作品にも興味があります。

「カティンの森事件」については、歴史群像次号の記事「ポーランドの第二次大戦」でも少し触れています(大戦全体が記事のテーマなので、この事件についてはそれほど深く掘り下げては書けませんでした)が、独ソ両軍によって祖国を分割併合された後、亡命ポーランド軍がたどった流浪の物語を改めて調べ直すと、ポーランド人の「誇り高さ」と「精神の強靭さ」を感じます。

12月5日にまず東京の岩波ホールで封切られた後、来年1月には関西でも上映されるとのことで、これは何としても時間をとって観に行くつもりです。詳しい公開日程などは、以下の公式サイトにて。

http://katyn-movie.com/pc/theater/

この映画は、1943年4月にドイツ側の暴露で明らかになった、ソ連側(NKVD: 内務人民委員部)による4000人以上のポーランド軍将校虐殺事件(発生は1940年)を題材としたものですが、先の番組を観て、ワイダ監督の父もこの事件の被害者だと初めて知りました。私はまだ10代の頃、大阪の小さな映画上映会で「地下水道」や「灰とダイヤモンド」を観て、ポーランドの(重くて暗い)歴史にも興味を持ちました。しかし、ワイダ監督が今でもまだ現役で作品を撮られていたことは、不勉強ながら知りませんでした。1992年の「鷲の指輪」という作品にも興味があります。

「カティンの森事件」については、歴史群像次号の記事「ポーランドの第二次大戦」でも少し触れています(大戦全体が記事のテーマなので、この事件についてはそれほど深く掘り下げては書けませんでした)が、独ソ両軍によって祖国を分割併合された後、亡命ポーランド軍がたどった流浪の物語を改めて調べ直すと、ポーランド人の「誇り高さ」と「精神の強靭さ」を感じます。

12月5日にまず東京の岩波ホールで封切られた後、来年1月には関西でも上映されるとのことで、これは何としても時間をとって観に行くつもりです。詳しい公開日程などは、以下の公式サイトにて。

http://katyn-movie.com/pc/theater/